“系统性通才”(systemic polymath)或“纵向全栈人才”(full-stack thinker),这种人能贯通技术、管理、商业、社会,甚至哲学与人文。他们极少,但在历史中往往是引领巨大变革的人,如达·芬奇、钱学森、乔布斯、马斯克等。

这个问题的核心挑战在于:

- 教育系统倾向于专业化与分工;

- 人的精力与时间有限,从下而上难以通达全局,而从上而下又容易空谈;

- 不同层面所需的认知模式、语言系统和思维方式差异极大;

- 社会结构与制度往往不鼓励越界者。

一、问题解析:为什么“通才”难得?

| 层面 | 对应的难点 |

|---|---|

| 技术层 | 需长期沉淀与高强度训练;青年阶段是高效学习期 |

| 管理层 | 涉及人性、协作、组织设计,经验成分大 |

| 商业层 | 高度抽象化,需动态感知系统性风险与机会 |

| 社会/文化层 | 需要极宽的视野与哲学思考能力 |

| 教育机制 | 片面强调标准答案与“升学”路径,压制跨界发展 |

二、人才路径:自下而上 vs 自上而下

| 模式 | 优势 | 弱点 | 举例 |

|---|---|---|---|

| 自下而上(工程师→管理→战略) | 扎实、有说服力 | 易陷于局部、难跳脱惯性 | 任正非、张忠谋 |

| 自上而下(商业→产品→技术) | 整体视角强、战略眼光早熟 | 容易忽略现实操作、脱离技术细节 | 乔布斯、黄仁勋(部分) |

三、教育如何介入:培养“通层人才”的策略

1. 阶段性设计:将不同层面按阶段系统嵌入成长路径

| 年龄段 | 建议教育内容 |

|---|---|

| 10–18岁 | 强调 动手能力、编程、技术原理(掌握底层世界) |

| 18–25岁 | 强化 项目实践、团队协作、跨学科整合 |

| 25–35岁 | 导入 管理、战略、系统设计思维、社会学/心理学 |

| 35岁以后 | 建构 社会责任感、哲学思维、文明视野 |

2. 跨层教育模型设计

| 教育模块 | 举例方式 |

|---|---|

| 技术锤炼 | 开源项目开发、机器人竞赛、AI训练营 |

| 资源整合 | 模拟公司运作、组织社团、创投游戏 |

| 管理运营 | 小团队领导、组织黑客松、流程优化设计 |

| 市场营销 | 社交实验、广告文案挑战、增长黑客项目 |

| 企业认知 | 参与创业营、模拟IPO、企业沙盘游戏 |

| 社会环境 | 社会调研、政策模拟、伦理学与公共议题辩论 |

3. 导师机制与跨界引导

- 为不同阶段设置“层级跨越型”导师:

- 初期:技术与设计师导师

- 中期:企业家与组织管理导师

- 高期:社会思想家与哲学导师

- 引导学生从“点”到“面”再到“系统”

四、典型案例参考

1. 以色列塔尔皮奥特(Talpiot)计划

- 选拔最顶尖学生,交叉训练物理、工程、战略和军事指挥

- 栽培出能从武器研发、作战指挥到国策制定都能胜任的人才

2. 米特创业实验室(MIT Sandbox)

- 鼓励学生在校期间尝试技术商业化、跨学科创新与团队领导

3. 中世纪大学(如巴黎大学)与“七艺”教育

- 强调文法、逻辑、修辞与算术、几何、天文、音乐并重

- 在基础认知结构上形成“全局性思维”

五、潜在原则总结

- 以技术为底盘,以管理为桥梁,以系统思维为灵魂

- 从做中学,重在跨界整合与场景模拟

- 教育应鼓励失败、越界与长期主义

- 必须有高层次“人生范式”的引导(如文明观、人的使命)

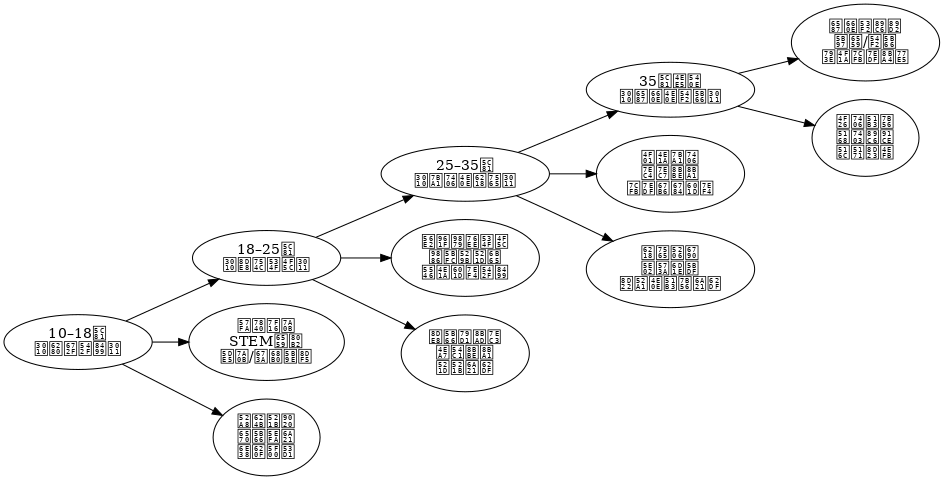

六、建议的教育计划模型(示意图)

lua复制编辑| 年龄段 | 技能领域 | 教育重点 |

|--------|-------------------|------------------------------------------|

| 10–18 | 技术与创造力 | 编程、数学建模、工程竞赛、项目式学习 |

| 18–25 | 管理与跨界协作 | 产品开发、领导力培训、创业模拟 |

| 25–35 | 系统思维与战略判断 | 企业战略、组织行为、社会结构、全球局势 |

| 35+ | 哲学与文明观 | 公共伦理、历史哲学、宗教文明与文化比较 |

七、结语

未来社会真正的领军者,往往是能够跨越底层技术与高层战略的人。他们如同操作一个复杂系统的总工程师,同时也是这个系统背后的哲学家。

要培养这种人,需要的是一套跨层次、跨学科、跨年龄的教育生态系统,它不能靠一所学校单打独斗,而应当是国家战略、社会实验、教育改革和文化愿景的合力。