第一部分 从苏联李森科主义到中国“特色理论”的比较分析

一、问题引入:当“理论正确性”取代现实检验

20世纪以来,人类社会在自然科学、社会科学与国家治理领域均取得了显著进展。尤其在二战后,许多发达国家逐步建立起以实证研究、制度反馈和纠错机制为核心的治理体系,使公共政策在反腐、经济运行、社会保障与技术监管等方面呈现出高度系统化与科学化特征。

与此形成鲜明对照的,是苏联晚期与当代中国在各自关键领域长期坚持意识形态优先于科学方法的路径选择,其结果不仅未能实现理论所宣称的“先进性”,反而造成结构性倒退。

这一现象并非偶然,而是源于一种共同的制度逻辑:

将政治正确性等同于科学真理,将理论忠诚置于经验验证之上。

二、苏联案例:李森科主义与“意识形态化自然科学”

在苏联历史上,李森科主义(Lysenkoism)是意识形态干预科学研究的典型案例。

李森科以“无基因遗传”“获得性遗传”为核心观点,迎合了斯大林时期对“阶级性科学”的政治需求,将孟德尔遗传学和摩尔根的基因理论斥为“资产阶级伪科学”。在政治支持下:

- 现代遗传学被全面禁止;

- 大量生物学家被清洗、流放或噤声;

- 农业政策基于错误理论制定,直接导致粮食减产。

其后果是,苏联在分子生物学、遗传工程、生物医学等关键领域整体落后西方二至三十年,并且这种差距在冷战后期再也未能弥补。

李森科主义的失败,并非因为科学问题本身复杂,而是因为科学被要求证明意识形态,而非解释现实世界。

三、中国路径:马克思主义正统化与社会科学长期滞后

如果说苏联的问题主要发生在自然科学领域,那么中国的问题则更集中地体现在社会科学与国家治理理论层面。

过去七十余年,中共始终将马克思主义——尤其是经高度本土化、政治化处理后的版本——作为唯一合法的社会科学理论基础。这种做法导致几个深远后果:

- 理论封闭化

经济学、政治学、法学、社会学等学科无法进行价值中立与实证研究,必须先接受意识形态审查。 - 问题不可被真实描述

当失业、贫富差距、腐败、社会不信任等问题与“理论正确性”冲突时,问题本身被否认或重新定义。 - 学术体系与国际脱节

当代主流社会科学中的制度经济学、公共选择理论、治理科学、反腐制度设计等成果,长期无法系统引入或实践。

其结果是,中国在社会治理层面的理论工具,仍停留在20世纪中叶的意识形态范式中,而世界已进入数据化、制度化、跨学科的治理阶段。

四、当代国家治理的“科学化”进展

与中共体系形成对照的,是许多发达国家在过去半个世纪中形成的治理共识:

- 反腐败制度化:

官员财产申报、利益冲突披露、独立检察体系、媒体监督与司法透明相互配合,使反腐成为制度过程而非政治运动。 - 政策制定实证化:

政策试点、数据评估、独立审计与反馈修正成为常态,减少“拍脑袋决策”。 - 权力运行可审计化:

权力分立、程序正义与问责机制,使任何公共权力都必须接受可追溯、可挑战的约束。

这些体系并非完美,但其共同点在于:

治理被视为一门不断修正的应用科学,而非不可质疑的意识形态实践。

五、“中国特色社会主义理论”:一种反科学的制度再包装

在这一背景下,中共提出的所谓“中国特色社会主义理论体系”,并非对现代治理理论的吸收,而是一种意识形态防御机制:

- 它拒绝普遍适用的制度原则(如司法独立、权力制衡、财产透明);

- 将制度失败解释为“国情特殊”“外部打压”;

- 将理论本身设定为不可证伪的前提。

从方法论角度看,这一体系存在根本缺陷:

它无法被经验检验,也无法被制度性纠错。

一旦理论与现实冲突,调整的不是理论,而是统计口径、话语表达或社会记忆。

六、比较结论:意识形态科学的共同命运

无论是苏联的李森科主义,还是中国长期主导的意识形态化社会科学,其失败并非源于外部压力,而是内生于制度本身:

- 科学被政治化 → 真理由权力裁决;

- 理论不可质疑 → 错误无法修正;

- 没有公开竞争 → 知识体系停滞。

最终结果都是:

社会发展被理论拖累,国家治理能力与时代脱节。

七、结语:治理不是信仰,而是技术

历史反复证明,国家治理不是宗教,也不是革命叙事,而是一套需要不断更新的技术体系。

当一个政权拒绝将治理视为“可被比较、可被验证、可被修正”的科学问题,而坚持将其定义为“正确思想的自然结果”时,它事实上已经关闭了自我进化的可能性。

从苏联到当代中国,这条道路的结局并不神秘,只是一次又一次被延迟承认。

第二部分 反腐败制度的科学化:国际比较与中国困境

一、反腐败的两种范式:制度工程 vs. 权力运动

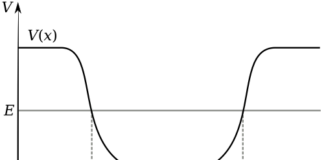

从比较政治学角度看,反腐败大体可分为两种路径:

- 制度化、科学化反腐(Institutionalized Anti-Corruption)

将腐败视为一种可被制度设计抑制的结构性问题,通过法律、程序、信息透明与激励约束来长期降低腐败发生概率。 - 运动式、权力主导反腐(Campaign-style Anti-Corruption)

将腐败视为“坏人问题”或“忠诚问题”,依靠政治意志、纪律惩戒与选择性执法来清除特定对象。

两种模式的根本差别不在“力度”,而在是否具备可复制、可审计、可纠错的制度结构。

二、发达国家的反腐“科学化”路径

(一)制度设计原则

在欧美、日本、北欧等国家,反腐败并非政治口号,而是治理工程,通常包含以下核心要素:

- 官员财产与利益冲突公开制度

- 强制财产申报(包括配偶、未成年子女)

- 定期更新与随机审计

- 向公众或至少向独立机构公开

- 独立执法与司法体系

- 反腐调查机构不隶属于行政首长

- 检察权、审判权独立于执政党

- 政府无法干预案件启动与终止

- 程序正义与证据标准

- 明确调查权限与取证规则

- 防止“先定罪、后取证”

- 被调查者享有完整辩护权

- 媒体与公民社会监督

- 调查报道合法化

- 举报人保护制度(Whistleblower Protection)

- 信息公开法(FOIA)保障外部监督

这些要素共同构成一个**“低腐败概率系统”**,其目标不是消灭腐败个体,而是让腐败变得困难、风险高、收益低。

(二)反腐的“科学指标”特征

科学化反腐的一个重要标志,是其可量化、可评估:

- 腐败案件发生率与金额趋势

- 官员申报违规比例

- 定罪率与司法复核比例

- 公众对廉洁度的长期调查变化

反腐不是靠“喊口号”,而是通过制度数据持续优化。

三、苏联与后苏联国家:运动反腐的制度失败

苏联时期,腐败问题同样严重,但其反腐逻辑与中共高度相似:

- 腐败被定义为“背离社会主义道德”;

- 反腐依附于党内纪律与政治整肃;

- 高层财产从不公开,党本身不受监督。

后果是:

- 腐败长期隐蔽化、系统化;

- 高层特权形成事实上的“免疫区”;

- 一旦政治松动,腐败以“洪水式”方式爆发。

后苏联转型国家中,凡未建立独立司法与财产公开制度者(如俄罗斯),其腐败问题至今仍高度结构化,说明运动式反腐无法转化为制度能力。

四、中国反腐实践:规模巨大,但高度“反科学”

(一)规模与方法的悖论

习近平时期的反腐规模空前,据官方口径,查处数百万干部,覆盖从基层到高层。

但在制度设计上,中国反腐存在根本性缺失:

- 无官员财产公开制度

- 纪委—监委体系隶属于党

- 调查过程高度不透明

- 司法体系缺乏独立性

这导致一个显著悖论:

反腐越猛烈,制度透明度越低。

(二)反腐为何拒绝最有效工具

在全球反腐实践中,官员财产公开被视为成本最低、效果最直接的工具之一。

中共长期拒绝这一制度,原因并非技术,而是政治:

- 高层财富来源无法经受审计;

- 财产公开将触及权力—资本结构;

- 党本身不愿成为被监督对象。

因此,中国反腐的真正目标并非“降低腐败概率”,而是重塑权力秩序。

五、制度比较:科学反腐 vs. 权力反腐

| 维度 | 科学化反腐 | 中共式反腐 |

|---|---|---|

| 权力约束 | 权力分立 | 权力集中 |

| 财产透明 | 强制公开 | 完全不公开 |

| 执法独立 | 高 | 党内主导 |

| 可审计性 | 强 | 极弱 |

| 可持续性 | 高 | 依赖最高意志 |

| 腐败结构 | 边缘化 | 系统化、隐蔽化 |

六、结论:反腐败是一门治理科学,而不是政治忠诚测试

比较经验清楚表明:

- 没有权力透明,就没有真正反腐;

- 没有制度约束,反腐只能是清洗;

- 没有科学方法,规模只会掩盖失败。

中国当前的反腐实践,更多是一种政治工程,而非治理工程。它在短期内可强化权力集中,却无法为社会提供长期、可预测的廉洁秩序。

从制度演化的角度看,真正的反腐不是“抓多少人”,而是是否让腐败成为不理性的选择。这一点,恰恰是当代中国反腐体系至今未曾触及的核心。

第三部分 苏联—中国—西方治理范式对照表

(意识形态型治理 vs 科学化治理)

| 比较维度 | 苏联(经典社会主义时期) | 中国(中共现行体制) | 西方发达国家(民主治理) |

|---|---|---|---|

| 治理核心逻辑 | 意识形态正确性优先 | 意识形态 + 权力安全优先 | 问题导向、结果导向 |

| 理论地位 | 马克思列宁主义为“唯一真理” | “中国特色社会主义理论”不可证伪 | 多元理论竞争、可证伪 |

| 科学与意识形态关系 | 科学必须服从意识形态(李森科主义) | 社会科学高度政治化 | 科学相对自治 |

| 政策制定方式 | 上级意志 → 全系统执行 | 最高领导意志 → 行政动员 | 立法—行政—评估循环 |

| 政策纠错机制 | 基本不存在 | 极弱,依赖最高权力修正 | 制度化、常态化 |

| 权力结构 | 党—国家高度合一 | 党凌驾于国家与法律之上 | 权力分立、相互制衡 |

| 司法独立性 | 无 | 无(党领导司法) | 高 |

| 反腐败模式 | 党内纪律 + 政治清洗 | 运动式反腐 | 制度化反腐 |

| 官员财产公开 | 不存在 | 不存在 | 强制、常态化 |

| 反腐目标 | 清除“不忠诚者” | 重塑权力秩序 | 降低腐败概率 |

| 反腐可审计性 | 极低 | 极低 | 高 |

| 媒体角色 | 宣传工具 | 宣传工具 + 舆情管理 | 独立监督者 |

| 公民社会 | 被消灭 | 被严格控制 | 制度性参与 |

| 信息透明度 | 极低 | 选择性透明 | 高 |

| 社会科学发展 | 严重滞后 | 长期滞后 | 持续演进 |

| 制度学习能力 | 极弱 | 极弱 | 强 |

| 对失败的解释 | “路线错误 / 阶级敌人” | “外部势力 / 国情特殊” | 制度缺陷,需修正 |

| 治理目标叙事 | 建设共产主义 | 党长期执政安全 | 公共福祉最大化 |

| 长期结果 | 制度崩溃 | 高风险不可持续 | 相对稳定、可调整 |

核心结论对照(提要版)

苏联模式

将意识形态当作科学,最终导致科学消失;

将忠诚当作能力,最终导致治理崩溃。

中国模式

将意识形态当作社会科学,

将反腐当作权力工具,

在规模上巨大,在制度上空心。

西方模式

不假定理论永远正确,

通过制度竞争与纠错,使治理逐步“工程化、科学化”。

一句话总结三种范式

- 苏联:意识形态扼杀科学 → 国家治理失明

- 中国:意识形态替代治理科学 → 国家治理失灵

- 西方:治理作为可修正的科学 → 国家治理进化