A Theoretical Study on Xi Jinping’s Personalized Authority and Party-Organizational Expansion in the CCP System

摘要

本文以习近平时期的政治结构为研究对象,探讨个人权威确立后党组织膨胀的机制及其在中国政治体制中的历史与理论根源。研究认为,习近平“核心化”与“党组织全面领导”并行的现象,标志着中共体制出现“个人权威制度化”的悖论:最高领导者通过强化党组织来集中权力,最终却被党组织的扩张所反噬。这种结构性张力在历史上可追溯至中国帝制中“皇权—文官”关系的对抗逻辑,但在当代失去了儒释道文化的中介制衡,从而加速了官僚体系的自我强化与治理效率的下降。本文通过历史比较、制度分析与理论建模的方法,提出一种“组织吞噬模型”(Organizational Devour Model, ODM),解释权力个人化如何在党—国家系统中演化为组织膨胀。结论指出,这一模式具有暂时稳定性但长期不可持续性,预示未来中共体制将面临系统性调整或分裂的风险。

关键词: 习近平;党组织膨胀;个人权威;组织国家;官僚体系;中国政治体制

一、引言:从“个人核心”到“组织帝制”的再现

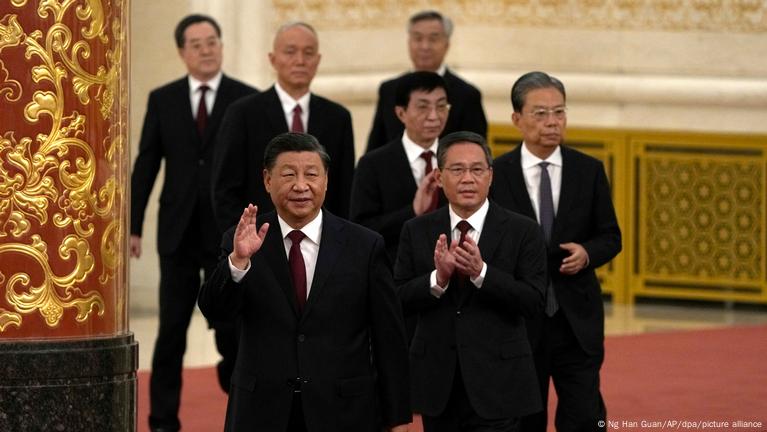

习近平自2012年起重构中共政治结构,其标志性特征是“核心”地位的确立与“全面加强党的领导”的制度化。表面上,个人集权与组织强化似乎互相矛盾;实则,这两者共同构成了一个封闭的权力回路——个人权威依靠党组织得以实现,而党组织在个人授权下无限扩张。

这种现象在政治学上可被界定为“组织性专制”(organizational autocracy):权力高度集中但由制度外壳合法化。历史上,中国帝制的“皇帝—文官”关系正是此类体制的原型。不同的是,古代帝制拥有儒释道文化及士人伦理的软约束,而当代中共以意识形态和组织纪律取而代之,从而使得权力逻辑更具吞噬性与内爆倾向。

本文旨在解释:

- 为什么习近平体制选择了这种“组织性个人化”路径;

- 这种路径如何在制度与文化层面上导致“党组织吞噬国家”的趋势;

- 以及这种结构的稳定周期与可能崩解逻辑。

二、文献综述与理论背景

2.1 现代政治学视角

根据胡佛研究所、MERICS与BTI等智库的研究,习近平时代的中共正经历一种“回归组织统治”的过程:党组织渗透政府、国企、民企、社会团体与高校,实现“组织型国家(organizational state)”的再强化。这一趋势被视为对邓小平后期“党政分离”尝试的全面逆转。

学者Andrew Nathan、Minxin Pei与Susan Shirk等指出,这种组织回归源于两种动机:

(1) 个人权威对制度合法性的依赖;

(2) 党组织对个人权威的工具化。

两者结合形成自我强化循环(self-reinforcing loop)。

2.2 历史文化视角

历史学者何炳棣与余英时曾论证,中国帝制的长周期稳定,依赖“文官理性”与“儒家礼制”的软性制衡。皇帝虽拥有至高权力,但文官系统掌握行政与思想正当性,形成“君权—士权”的动态平衡。

当代中共的组织文化却源于列宁主义党制,其意识形态以斗争、服从与纪律为核心,缺乏内在伦理制衡。这导致官僚体制缺少“儒家式忠诚”的公共精神,而呈现“系统性服从+组织性侵蚀”的趋势。

三、理论框架:组织吞噬模型(Organizational Devour Model, ODM)

3.1 模型假设

ODM提出三个核心变量:

- 个人权威指数(PAI):衡量最高领导者的权力集中程度;

- 组织渗透度(OPD):衡量党组织嵌入国家与社会的深度;

- 文化约束系数(CCI):衡量社会中非政治文化力量对权力的约束能力。

公式化表达:

治理稳定度(GS) = (PAI × CCI) ÷ OPD

在传统帝制中,PAI 高,OPD 中等,而 CCI 较强,因此 GS 保持正值(稳定期可达数百年);

而在习近平体制中,PAI 与 OPD 同时升高,而 CCI 接近零,导致 GS 急速下降,即系统稳定性随组织膨胀迅速恶化。

3.2 理论推论

- 当 OPD > CCI 的 3 倍阈值时,官僚体系将进入“自组织化”阶段,出现独立的资源分配与权力网络;

- 当 PAI 不再能控制 OPD 时,出现“组织吞噬个人”现象,即个人权威被自己创造的党组织所反噬。

四、制度演化:从毛泽东到习近平的三阶段

| 阶段 | 主导机制 | 特征 | 结果 |

|---|---|---|---|

| 毛泽东时代 | 个人权威 > 组织结构 | 革命合法性、动员型国家 | 组织受控于个人,爆发式崩溃 |

| 邓-胡时代 | 组织结构 > 个人影响 | 技术官僚治理、分权制衡 | 相对稳定但官僚惰性 |

| 习近平时代 | 个人权威 ≈ 组织膨胀 | 意识形态重塑、全面组织化 | 自我吞噬风险上升 |

这一演化轨迹表明,习近平体制在形式上重建了毛式个人权威,但其基础却是制度化官僚机器。个人依赖组织实现统治,而组织通过个人权威实现合法化——最终构成一种相互锁死的体系。

五、党组织的自我强化逻辑

- 权力集中化与人事绝对化

反腐运动不仅清洗异己,更强化了组织对个人忠诚的考核标准,导致政治忠诚替代行政能力成为核心选拔指标。 - 组织扩张的正反馈机制

党组织进入企业、社区、科研机构等领域后,形成资源再分配节点。每一次制度扩张都带来更多权力需求,从而催生进一步扩张。 - 意识形态的再功能化

意识形态从信仰转化为行政工具,成为官僚体系合法化的手段。党务、宣传、学习活动成为政治生存的必要机制,组织机器化倾向增强。

六、制度后果与风险分析

- 合法性赤字(legitimacy deficit)

随经济增长放缓与社会压力上升,意识形态合法性难以支撑组织扩张的资源消耗。 - 效率陷阱(efficiency trap)

决策层级增加、行政冗余、政策执行迟滞,使国家治理能力下降。 - 派系碎裂与系统性风险

当组织内部出现资源分配不均时,地方官僚与中央机构之间的裂痕将成为潜在爆发点。

七、理论与政策启示

- 理论层面: ODM 模型说明,个体化权威与组织化治理之间的张力是现代威权体制的内在悖论。当文化中介缺失时,组织机器倾向于自我复制并消耗合法性。

- 政策层面:

- 建议观察“组织渗透度”的年度变化(如企业党建覆盖率、党务开支、党政职能重叠指数);

- 建议关注反腐案的分布与人事任期数据,以测量体系紧张度;

- 建议评估党政关系制度化改革的可能性(如技术官僚权力恢复、区域治理分权试验)。

八、结论

习近平体制的核心特征不是单纯的个人独裁,而是一种“组织性个人化专制”。它在形式上重演了中国两千年的“皇权—文官”对抗逻辑,但在内容上更加极端:个人权威依赖党组织,而党组织缺乏文化约束,从而出现了系统自我吞噬的机制。

这种体制或可在短期内维持表面稳定,但其长期走向是“组织过载”与“权威空心化”。历史上,任何失去伦理与文化缓冲的权力体系最终都会在内部崩解。中共体制此刻正处于这一周期的末段。

参考文献

- Brødsgaard, K. E. (2024). The Party-State Nexus in China: Organizational Penetration and Control. MERICS Report.

- Nathan, A. J. (2023). Resilient Authoritarianism in China Revisited. Journal of Contemporary China, 32(137), 1–20.

- Pei, M. (2024). China’s Organizational Leviathan: The Party-State under Xi Jinping. Carnegie Endowment for International Peace.

- Shirk, S. (2022). Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise. Oxford University Press.

- Elman, B. A. (2000). A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China. University of California Press.

- He, B. (2017). Governing China: From Revolution to Reform. Routledge.

- Yu, Y. S. (1999). The Confucian Tradition and the Chinese State. Harvard-Yenching Institute.