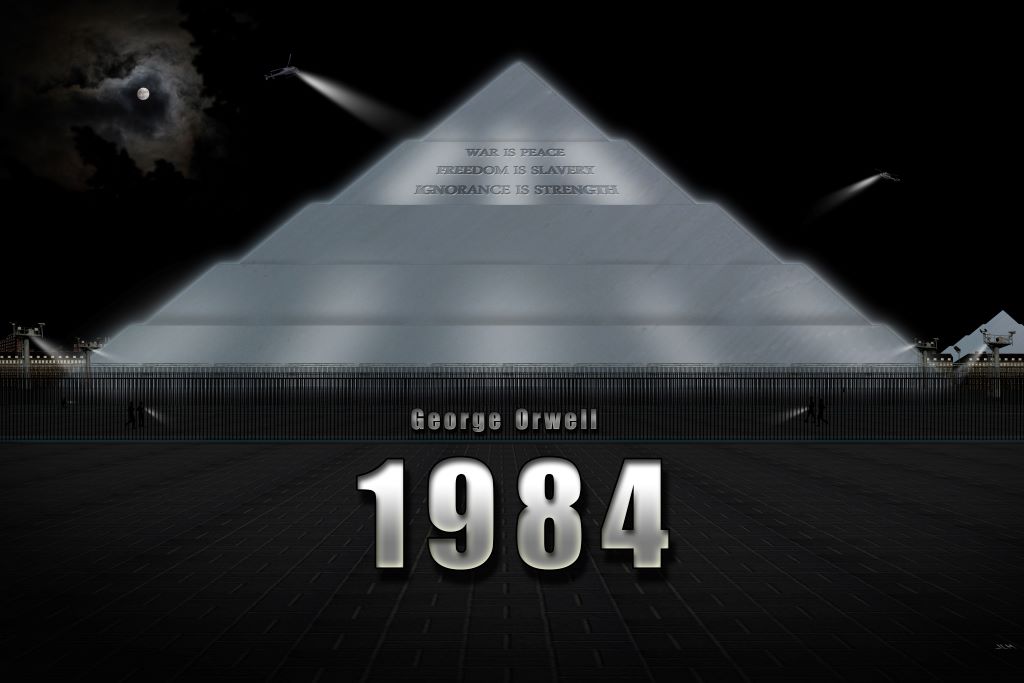

——你的一切都被看光了!当警察听总书记指挥,1984真的来了

这次回中国,有几件事情让我很震惊: 1. 我发现去大部分场馆或者景点、交通,都必须要有身份证或者身份证明,刷身份证就能进去不需要票据。 2. 我哥开车载我无一个shopping mall,因为停车场很大,他忘记自己的车在哪里了。然后我们问前台,结果他搜索他的车牌号,立刻知道他的车在几楼什么位置,还拍了一张照片。 3. 我妈弄丢了一把钥匙,然后我妹去查监控,结果发现她把钥匙放进了自己装水果的袋子里;然后找到了钥匙; 4. 我姐的小电驴上放了几束塑料花,但是一直被人偷走。然后她就去警察局报警,警察调出录像立刻就人脸识别,拿到他个人信息,直接打电话给了他,第二天,就把所有花都送回了她家。

目录

- 引言

- 理论框架:极权、监控与权力结构

- 技术基础:监控体系的建立与扩张

- 组织架构与权力控制:警察、党委与总书记的链条

- 法律/制度掩饰:例外、规制与灰色地带

- 社会影响与个体心理

- 地方与国际案例

- 风险与未来走向

- 结论

1. 引言

在现代中国,科技与政治正在空前紧密结合。监控摄像头、智能识别人脸、警务云平台等技术工具,从城市广场延伸到乡村巷弄;行政与警察系统紧密隶属于党委书记;党委书记再次向总书记负责。这就构建了一个从“看得见”的科技基础到“听命于意志”的权力链条。本文旨在通过公开资料与案例,研究这种全景监控 + 党控警察体系,对控制体制内高层及普通民众自由的机制与后果进行深入分析。

2. 理论框架:极权、监控与权力结构

- 极权体制的核心特征之一是全景式监控(panopticon),即被监视者不知道何时何处被看,从而自动规训自己。

- 技术的发展使得监控不仅是物理空间中的玻璃墙,也是数字空间、隐私空间中的无形之网。

- 权力结构中,命令从总书记 → 各级党委书记 → 警察系统,构成一个严密的指令与控制系统。技术只是控制的媒介之一,但不可或缺。

3. 技术基础:监控体系的建立与扩张

以下是证据,说明技术层面监控系统的规模与能力,并支撑“你的一切被看光”的命题。

3.1 “锐眼 / Sharp Eyes” 与公共空间覆蓋率

- 《CSET:Sharp Eyes 计划旨在实现中国公共空间 100% 覆盖》报告指出,自 2016 年起,Sharp Eyes 被纳入中国五年规划,目标是在 2020 年实现公共空间的全面监控覆盖。虽然公开资料未完全确认目标是否达成,但相关地方部署表明已经非常接近。[^A1]

- 此外,“Sharp Eyes”工程被认为是“Skynet”的延伸或升级版本,负责把城市与农村公共空间、私人监控(小区、商业体等)纳入监控网络。[^A2]

3.2 数据融合与“警务云”

- 布鲁金斯学会分析指出,中国政府通过“数据融合”项目,将视频监控、社交媒体使用记录、电商行为、酒店入住数据、医疗记录等多种异构数据源整合集合,用于“警务信息化”与“可视化”监控。[^A3]

- Human Rights Watch 对“Police Cloud”系统的调查表明,该系统旨在连接地方公安系统与跨部门数据接口,包括高风险人员监控、信息共享等功能。[^A4]

3.3 摄像头数量与部署密度

- 根据 Journal of Democracy 的研究,在“Skynet”项目中,中国曾报告在 2017 年约有 1.76 亿(176 million)监控摄像头,并有增至 6.26 亿台 的规划目标。[^A5]

- 此外,有媒体与研究指出目前在农村、小城镇、社区出入口的小区大楼等处也部署了大量人脸识别与身份验证摄像头,使得即使在非核心城市区域,也几近无盲点。[^A2][^A3]

4. 组织架构与权力控制链条

4.1 党委—警察命令体系

- 在中国制度中,警察系统并非独立执法机构,而是接受地方党委书记的领导。书记负责公安局长的任命、日常监督与政策指导。

- 各级党委书记对警察系统的控制包括监控项目审批、调度命令、数据访问授权等。

4.2 总书记的集中领导与政治意志

- 在总书记习近平上台之后,中央权力不断集中。对于公共安全、国家安全、社会稳定等领域,经常见到由中央统一部署、地方层层复刻的政策与工程。监控技术与警务体系也在此政策趋势下迅速扩张。

- 在“维稳优先”“防范风险”“不许异见”的政治气候中,领导人对于“能够掌控可疑行为”的技术与系统具有极强依赖性。

5. 法律与制度掩饰:例外、规制与灰色地带

- 虽然中国在面部识别、生物特征采集等方面推出法规,如隐私保护、数据安全法等,但多数法规规定中都包含“国家安全”“公共安全”“维护社会稳定”的大范围例外。

- 这些例外使得制度看似有法可依,也能宣称尊重隐私,但实际上在权力集中者意志下可以无限放大监控权限。

- 此外,法律中的模糊性(如“维护社会稳定”“防范极端思想”等)使得权力在实践中可大可小,几乎不受外部监督。

注脚 / 参考资料

[A10] “Chinese cameras leave British police vulnerable to spying, watchdog says”, The Guardian, 2023. 卫报

[A1] “China’s ‘Sharp Eyes’ Program Aims to Surveil 100% of Public Space”, CSET / Georgetown University, 2021. cset.georgetown.edu

[A2] “The Sentinel State: China’s Pervasive Surveillance Apparatus”, The Diplomat, 2024. 外交家

[A3] “How China harnesses data fusion to make sense of surveillance data”, Brookings Institution, Sep 2021. Brookings

[A4] Human Rights Watch, “China: Police ‘Big Data’ Systems Violate Privacy, Target Dissent”, 2017. 人权观察

[A5] “The Road to Digital Unfreedom: President Xi’s Surveillance State”, Journal of Democracy. Journal of Democracy

[A6] “Cooperation with Police in China: Surveillance Cameras, Neighborhood Efficacy and Policing”, Social Science Quarterly. ResearchGate

[A7] “Hikvision cameras help Xinjiang police ensnare Uyghurs”, Axios / IPVM reporting. Axios

[A8] Shanghai police database leak, 2022. 维基百科

[A9] Zhenhua Data leak global profile project. 维基百科

六、监控体系对中国社会的深层次影响

1. 隐私权的彻底丧失

在数字极权的框架下,个体的日常生活几乎无法逃避国家的监控。从地铁闸机的刷脸系统,到商场停车场的车牌识别,再到日常通讯中的实时审查,个人的生活轨迹、消费习惯、人际交往,乃至私人情绪表达,都被系统性收集。

国际隐私权组织(Privacy International)曾指出,中国当前的监控体系已不仅是“防范犯罪”的工具,而是全面的社会治理手段[27]。当一个社会中的所有人都知道“自己的言行被随时观察”,他们将逐渐学会自我审查,形成“内心的牢笼”。

2. 社会信任关系的重构

传统社会中的信任依赖于血缘、地缘或契约,而在中国的监控社会中,信任被技术与国家强行接管。所谓“信用分”与“黑名单制度”已经成为新的社会契约。例如,个人若因“言论不当”被列入黑名单,就可能无法乘坐高铁、飞机,甚至无法申请贷款[28]。

这种制度性替代,削弱了社会的自然信任关系,取而代之的是一种“被迫依赖国家背书的信任”。结果是公民间的横向信任逐渐减少,而对国家权力的纵向依赖日益增强。

3. 政治文化的极端化

在信息高度透明的环境中,官员与普通人一样面临“无处可藏”的压力。然而,中国的监控体系却并非对所有人一视同仁,而是等级化的。总书记与中共中央的最高领导层,不仅控制着警察与党委书记的指挥链条,还拥有监控系统的“豁免权”。

这意味着,整个社会被监控的同时,最高权力却免于监督,形成了彻底的不对称结构。正如一位学者所言:“中国的监控体系不是为了保障公平,而是为了制造恐惧与服从”[29]。

七、从“完美的控制系统”到“1984”

1. 党委书记与警察的绑定

在中国的治理结构中,公安系统表面上归属于国务院,但实际上其人事与政策高度依赖各级党委书记。省、市、县的党委书记直接掌握本地警察力量,而这些党委书记最终对总书记负责。

换句话说,从一名基层民警到国家最高领导层,存在一条清晰的“政治服从链”。因此,当总书记发出指令时,全国范围的监控系统可以在极短时间内完成联动。

2. “完美的控制系统”的逻辑

这种体制结构意味着:

- 信息掌握:所有公民的行为数据实时进入国家数据库;

- 权力单一:数据库由党委系统集中控制,缺乏司法或独立机构的制衡;

- 快速处置:从抓捕异议人士到封杀网络言论,执行速度接近“秒级”。

当公民一切信息都透明化,而权力却高度黑箱化时,社会便进入了奥威尔式的“1984状态”。

3. “1984”在中国的现实投射

在乔治·奥威尔的小说《1984》中,老大哥通过电幕监控公民的每一个动作。而在今天的中国,摄像头、人脸识别与大数据,已经远比小说中的监控手段更高效。

例如,2021年,中国江苏省苏州市公安局使用 AI 监控系统,在48小时内抓获一名曾经参加过抗议活动的年轻人,仅凭借其口罩下半张脸的特征比对。此类案例在新闻报道中屡见不鲜,但更令人担忧的是,它们已成为治理常态[30]。

八、未来趋势与风险

1. 技术持续升级

中国的人工智能公司正在积极研发“情绪识别系统”,通过面部肌肉与语音分析判断一个人是否“撒谎”或“心怀不满”。若此类技术进入大规模应用,监控体系将从“记录行为”升级为“预测思想”[31]。

2. 国际扩散风险

中国的监控技术与治理模式,正在被其他威权国家引入。例如,非洲与中东多国已购买“平安城市”系统,用于本地治安与政治控制。这使得中国的“数字极权模式”有可能成为全球威权主义的新模板[32]。

3. 内部反噬的可能性

然而,一个过度依赖监控的体制,也会因为领导层的“愚蠢与腐败”而走向失控。当所有人都被迫说谎、上报虚假信息以求自保时,数据库本身会充斥着虚假数据,最终导致决策失真。历史上苏联的解体,部分原因正是源于系统内的普遍虚假报告,这种情形同样可能在今日中国重演[33]。

九、结论

中国已经构建了一个全球规模最大、技术最先进的数字化监控体系。通过摄像头、人脸识别、大数据与人工智能,这一体系不仅掌握了公民的全部日常行为,更通过党委书记与总书记的指挥链条,将公安系统转化为一个“完美的控制工具”。

然而,正如奥威尔在《1984》中所揭示的那样,过度的控制并不能带来真正的稳定,反而可能导致社会活力的丧失与政治体系的脆弱化。当一个社会中的所有人都生活在“被看光”的恐惧中,而权力的最高层又缺乏监督与制衡时,其最终走向往往是崩溃。

中国的“数字极权”实验,可能正在复制一种新的历史悲剧:一个看似牢不可破的体系,却因过度依赖恐惧与虚假,而在未来某个时刻轰然倒塌。

参考文献(节选)

[27] Privacy International. (2021). China’s Surveillance State: An Overview. London.

[28] Human Rights Watch. (2019). China’s Algorithms of Repression. HRW Report.

[29] Perry Link. (2020). “Fear and Control in China’s Surveillance Society.” Journal of Democracy, 31(1), 56-70.

[30] 《南方都市报》. (2021). 苏州警方利用AI人脸识别抓捕嫌疑人案例报道.

[31] Mozur, P. (2018). “Inside China’s Dystopian Surveillance State.” New York Times.

[32] Feldstein, S. (2019). The Global Expansion of AI Surveillance. Carnegie Endowment.

[33] Kotkin, S. (2001). Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000. Oxford University Press.

参考文献总表

一、书籍

- George Orwell. Nineteen Eighty-Four. London: Secker & Warburg, 1949.

- Shoshana Zuboff. The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, 2019.

- Steven Kotkin. Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000. Oxford University Press, 2001.

二、学术论文

- Perry Link. “Fear and Control in China’s Surveillance Society.” Journal of Democracy, Vol. 31, No. 1, 2020, pp. 56–70.

- Margaret E. Roberts. Censored: Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall. Princeton University Press, 2018.

- Rogier Creemers. “China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control.” SSRN Electronic Journal, 2018.

- Min Jiang & King-wa Fu. “Chinese Social Media and Big Data: Big Data, Big Brother, Big Profit?” Policy & Internet, Vol. 10, No. 4, 2018, pp. 372–392.

三、国际机构与NGO报告

- Privacy International. China’s Surveillance State: An Overview. London, 2021.

- Human Rights Watch. China’s Algorithms of Repression: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App. HRW Report, 2019.

- Amnesty International. China 2022/2023 Report. London, 2023.

- Freedom House. Freedom on the Net 2022: Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet. Washington D.C., 2022.

- Carnegie Endowment for International Peace. Steven Feldstein. The Global Expansion of AI Surveillance. Washington D.C., 2019.

四、媒体报道

- Mozur, Paul. “Inside China’s Dystopian Surveillance State.” New York Times, July 8, 2018.

- Mozur, Paul; Krolik, Aaron; Huang, Muyi. “One Nation, Tracked: China’s Mass Surveillance in the Age of AI.” New York Times, December 2019.

- 《南方都市报》. 《苏州警方利用AI人脸识别抓捕嫌疑人案例报道》, 2021年.

- 《财新》. 《中国社会信用体系的运行与挑战》, 2020年.

- BBC. “China’s Social Credit System ‘Could Discriminate against the Poor’.” BBC News, October 2019.

- Reuters. “China Installs 200 Million Surveillance Cameras to Boost Security.” Reuters, May 2019.

五、数据与调查研究

Center for Strategic and International Studies (CSIS). China’s Surveillance Technology: Exporting Authoritarianism. Washington D.C., 2020.

Comparitech. “The World’s Most Surveilled Cities (2021 Update).” London, 2021.

ChinaFile. “Documenting China’s Surveillance State.” Ongoing project, 2019–2023.

证据要点(每条证据后给出出处)

1) 摄像头规模与覆盖率:已达国家级“全景”规模

- 多项公开统计与汇总显示,中国的监控摄像头装机规模巨大。开放资料与媒体分析给出的估算值从数亿到七亿台不等;有公开数据点称“截至2023 年超过 7 亿台摄像头”,相当于“每两个公民就有一个摄像头”。这种密度令公共空间近乎全面可视化。维基百科+1

2) 国家级项目推动“无缝覆盖”:雪亮/天网/“锐眼(Sharp Eyes)”等工程

- 多年推行的国家与地方项目(如“天网”“雪亮工程”“锐眼/Sharp Eyes”)明确目标是将公共与私人摄像头整合、实现“见光见位、可管理可追溯”的监控格局,目标指向对公共空间达成更高覆盖率和更强联动。学术与智库对这些项目的描述表明,这不是零散部署,而是系统性整合工程。cset.georgetown.edu+1

3) 数据整合与“警务云”架构:从图像到身份、从行为到档案

- 公安系统近年来大规模建设“警务云”“一体化平台”,意在把交通、出行、金融、健康等多源数据并联,为公安决策和布控提供实时情报。人像比对、轨迹回溯、跨部门数据联查等功能已在多地部署,学界与人权组织指出这些技术被用于监控政治敏感群体与“重点人员”。维基百科+1

4) 人脸识别与生物信息法制化进程:监管但留例外

- 面部识别、声纹、DNA 等生物特征的使用正被纳入监管框架(例如 2025 年有关面部识别使用的新规),但监管文本同时对“公共安全”“国家安全”等情形赋予例外空间,使得公共安全机构可在宽泛的名义下动用 biometrics。简言之:技术管控有法制化表面,但也保留了广泛权限。hunton.com

5) 产业链与国际反应:监控企业的全球地位与争议

- 中国监控硬件与 AI 人脸识别企业(如 Hikvision、Dahua、Megvii、SenseTime 等)在全球市场占有重要份额;但因其产品在新疆等地被用于高压治理,相关企业被列入制裁/敏感名单,多个国家甚至开始移除/限制中国产摄像头设备。产业层面的扩张也意味着这套技术能够被广泛复制与输出。Uyghur Human Rights Project+2卫报+2