一、引言:一个被挟持的治理体系

在过去四十多年中,中国的现代政府体系是在传统官僚治理经验的基础上,广泛借鉴了欧美现代行政法体系而逐步建立起来的。它在中国的城市建设、工业扩张、贸易制度、税务管理、公共服务等方面取得了显著成绩,是支撑中国经济高速增长的关键制度力量之一。

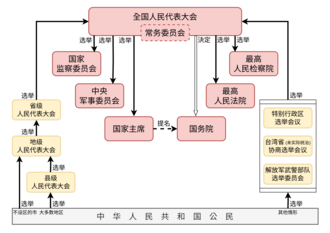

然而,这一治理体系却并未在真正意义上独立运行,而是始终处于中共党组织的“组织嵌套”之中,形成一种“党控政府”的结构扭曲。这种结构使得政府体系无法充分发挥其专业性、独立性和合法性,反而成为中共维持权力的技术工具。

二、现代治理体系的构建与中共的操控机制

1. 改革开放以来的治理进步

- 法律体系建设:引入欧美法律概念,如合同法、行政诉讼法、公司法等。

- 政府部门职能划分:按照市场经济原则重建职能部门,如国家市场监管总局、环保部、住建部等。

- 地方治理实验:如深圳、浦东等地进行的“有限自治式改革”取得了可复制经验。

2. 中共党组织的系统性嵌入

- 党组织设立全面渗透:所有政府部门设有党组,实际权力由党委书记掌控。

- 中组部控制干部任命:专业官员的晋升非基于绩效而是基于政治忠诚。

- 纪委系统高悬“刀把子”:限制了官员的专业创新意愿,造成普遍“维稳式行政”。

三、制度扭曲的后果:资源滥用与效能下降

1. 中共权力体系消耗巨大社会资源

- 财政资源转向维稳与意识形态:地方大量财政投入用于“文明城市”“党建宣传”等项目。

- 行政资源服务权力体系:官员花大量时间参加“学习强国”或撰写表态材料,而非业务工作。

2. 政府职能被严重束缚

- 政策执行碎片化:政策制定虽由国务院系统负责,但执行往往被各级党委指令打断或逆转。

- “双轨制”与“部门权力缠绕”:例如环保、财政、公安系统在执行重大事项时受制于党委指令,技术流程失效。

四、治理体系的现实潜能:脱离党控后的想象空间

从实践角度出发,如果中国现代政府体系能够脱离中共的意识形态束缚和人事控制机制,其治理潜能将会出现释放性增长:

- 技术官僚得以正常晋升:建立基于政绩与治理绩效的晋升机制。

- 公共预算更有效分配:缩减用于“党建”与“宣传”的非生产性开支。

- 部门协同增强:提升政府横向协调能力,提升政策响应效率。

- 社会信任恢复:政府不再是党权代言人,而成为人民利益的服务机构。

五、根本矛盾的结构性特征

| 项目 | 现代治理体系逻辑 | 中共党控逻辑 |

|---|---|---|

| 组织合法性 | 来源于宪法与法律 | 来源于“党的领导” |

| 官员选拔 | 依靠考试、政绩、经验 | 依靠忠诚、背景、人脉 |

| 政策目标 | 公共利益最大化 | 维稳与权力延续 |

| 问责机制 | 依法行政、独立审计 | 纪委纪检、组织处理 |

正是这两套制度并置、冲突、扭曲,使中国目前社会资源高度集中却效率低下,社会下层陷入贫困困境。

六、政策建议与改革路径(供民主过渡或宪政设计参考)

- 废止党政不分的组织结构,明确取消各级政府中的党组建制;

- 改革人事任命体系,成立宪政监督下的国家公务员委员会,独立于党权系统;

- 财政预算去意识形态化,中止“红色财政”专项,恢复公共预算的民用属性;

- 重建责任型行政体系,建立独立监察机构与公民问责制度;

- 设立“国家重建过渡委员会”,以保障改革初期的政务连续性与社会稳定。

七、结语

中国的现代政府体系,是国家近代化过程中所取得的重要制度资产,其效率与技术水平并不逊色于许多中等发达国家。真正限制其效能的,不是民众素质,也不是体制设计本身,而是中共党组织对这一体系的强制操控和扭曲使用。未来,如何释放这一治理体系的潜能,终结政党对国家的挟持,是中国走向良政善治的关键。