——论表意文字对五千年文明统一性的制度性支撑作用

摘要:

本文从语言学、历史学与经济文化整合的角度,探讨仓颉创立汉字体系这一事件所带来的深远影响。汉字作为一种以图形构形为基础的文字系统,在数千年历史发展中展现出强大的稳定性与跨区域传播能力,有效支撑了中华文明的统一性、历史连续性与经济整合度。特别是与世界其他主要文字系统(如印欧语言系统下的表音文字)对比,汉字所构成的“音义分离”机制,在地方发音变异的情况下仍能维持书写与语义统一,从而成为维系华夏大一统格局的重要制度基础。本文进一步指出,正是这一统一性,造就了当今全球最大规模的单一语言市场,为中国的商品传播、文化认同与国家治理提供了制度红利,是历史起源可追溯至五千年前的伟大创举。

一、引言:从“仓颉造字”到“语言市场红利”

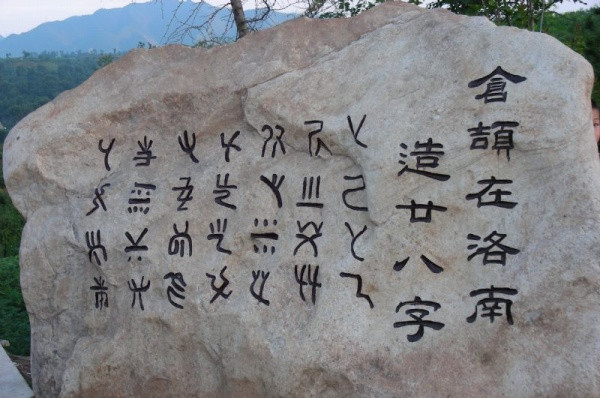

根据《淮南子·本经训》与《说文解字》记载,仓颉为黄帝时期史官,首创文字以记录事物与言语,被尊为“文字之祖”。虽然这一记载具有神话色彩,但通过出土文物与甲骨文系统的语言学复原可知,汉字确系远古时期发展出的图形性记号系统,其最早形式与图画密切相关。相较其他以音节为基础的语言书写系统,汉字的图形构造决定了其具有独特的“跨方言统一书写系统”性质。

本文即以“汉字的统一性及其经济文化红利”为研究对象,从三个维度展开论述:

- 汉字作为表意文字的结构机制与传播优势;

- 汉字对历史上中国文化认同与政权整合的支持;

- 汉字如何构成今日中国统一语言市场的基础,进而形成制度性经济红利。

二、汉字的表意机制:音义分离的结构优势

1. 表音文字与表意文字的根本差异

西方主流语言系统以拼音为主,其语言发展路径伴随“语音变化—拼写同步更新—语言分化”的进程。例如,拉丁字母系统在罗马帝国瓦解后,分别演化为法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语等。这些语言虽源出同一母语,但因读音演变迅速,拼写系统无法维系统一。

相对而言,汉字从一开始即将“语义”作为构形核心,通过“象形、指事、会意、形声”等手段表达概念。即使发音随方言而异,文字形态与意义却能保留一致性。

2. 汉字的“跨方言可读性”

汉字书面语言超越了口音限制,使得来自不同语系的中华子民可以“以文会意”,即便口音差异巨大。粤语、吴语、闽南语等与普通话差别明显,但书面汉语的可读性使之得以“文同而音异”。

这种“音义分离”的稳定机制,是中华文明能够实现超千年统一书写、跨区域文化认同的制度保障。

三、汉字在中国历史统一中的制度功能

1. 汉字作为“大一统治理”的技术基础

秦始皇统一六国后,即推行“书同文”。通过小篆等标准文字体系的推行,实现了从政令、税制、法律、文化到信仰的全域同步。历代王朝无不将“统一书写系统”视作国本。

即使政权更迭频繁,汉字系统却维持了强韧的连续性,为儒家经典、法律文书、商业合约提供了统一媒介,增强国家治理能力。

2. 汉字对文化认同的结构性支持

汉字不仅是文字工具,更是文明认同载体。儒释道三教经典皆依赖汉字传播,且正体汉字的构形中蕴含丰富象征意义(如“義”、“德”、“禮”之中带“我”、“心”、“示”等部件),在深层文化心理上塑造了“同文同德”的认同体系。

四、汉字红利:从文化统一到经济整合

1. 单一语言市场的规模优势

当今中国14亿人口中,绝大多数可无障碍阅读汉字文本。这种“全民识字—统一读写”的现象,在世界范围极其罕见。相比之下,印度虽然人口相近,但有20多种官方语言、数十种文字系统,文化传播成本巨大,商品传播需多语处理,极大增加企业经营成本。

而在中国,任何商品、文化产品、政令宣传都可以“一种文字全面覆盖”,使信息效率最大化、传播成本最小化,形成全球最大规模的“单一语言市场”。

2. 汉字对科技与产品传播的加速器作用

无论是技术说明书、网购平台界面、游戏操作系统还是学术论文数据库,在中国皆可用统一汉字系统实现覆盖。这使得数字平台、媒体传播、线上教育、人工智能等产业可以高效率运营、精准触达全民用户,展现出汉字作为信息介质的巨大现代化潜力。

五、统一文字市场的成本优势分析

1. 商品推广的边际成本降低机制

在汉字统一市场中,企业只需一次性制作汉字包装、广告文案、使用说明,即可覆盖超过95%以上的中国大陆人口。这种“同文覆盖”意味着:

- 文本翻译成本趋近于零;

- 无需因地区语言差异制作多套内容;

- 不同地区可共享媒介资源(如电视广告、短视频文案、社交平台文本)。

相较之下,在印度,光是日常沟通需处理20多种官方语言,广告需分语种投放。以英语为主导的国际市场,虽然在科技界通用性高,但在大众市场(如食品、家电、农村市场)仍需本地化支持,增加边际营销成本。

2. 数字平台的“跨地域复用”效应

在互联网产品中,一个App的界面、说明、交互提示一经设计,即可在中国全境使用,无需复杂的语言包拆分。以电商平台“拼多多”“京东”“抖音”为例,其内容、用户评论、操作逻辑全国统一,使技术运维团队和AI推荐系统成本显著下降。

对比:在多语市场中,如亚马逊在印度需开发12种语言版本的UI和客服系统,在拉丁美洲需对应西班牙语与葡萄牙语版本,还需应对文化语义歧义。

六、汉字在AI与自然语言处理中的现代应用

1. 表意文字对自然语言处理的挑战与潜能

汉字的非拼音特征给早期自然语言处理(NLP)带来难题(如分词、歧义)。但深度学习技术崛起后,Transformer、BERT、GLM等模型可以直接处理字级单位向量,汉字的“字-词-句”高度压缩特性反而成为信息密度优势。

例如:

- 一个中文词组如“智能制造”,仅需4个字符传达完整语义;

- 相同英文表达需多个词(e.g., intelligent manufacturing),令token数显著增加。

因此,在AI模型参数受限场景下,汉字表达更为高效,是中文大模型发展(如百度文心、智谱AI、阿里通义千问)的先天语料优势。

2. 中文统一性对AI产品训练与部署的优势

AI语料的清洗、标注、训练,如用于舆情分析、客服问答、商品评论推荐等任务,中文统一性意味着模型训练时几乎不必考虑语言域迁移问题,模型迁移、微调更加顺畅。这种一致性提高了:

- AI训练效率(减少方言模型训练);

- 数据标注一致性(如“满意”、“不满意”等情绪标签覆盖面广);

- 应用泛化能力(可从一地训练推广至全国)。

七、结论:从仓颉造字到现代商业智能的制度红利

仓颉造字不仅开启了文字记录时代,更为中华民族提供了一种可以跨越时间与空间的文明媒介。回顾仓颉造字的历史意义,我们不仅要将其看作记录语言的工具创造,更应看到这套符号系统如何在长时段中,成为推动中国文明统一性、行政整合力、文化认同感与商业规模效应的制度支柱。正是在汉字构造中所隐藏的图形认知、象意结构与音义分离机制,使得五千年来的“同文之国”成为现实。

进入AI时代,这种制度红利并未消失,反而在自然语言处理、机器学习、跨平台整合中获得新的表现方式。可以说,仓颉不仅是古代的文字发明者,也是一位为信息时代铺路的制度工程师。他所遗留下的汉字文明,为中国社会在信息传播、商业推广、文化输出等层面,持续提供低成本、高效能的基础设施。