第一部分:当党组织凌驾于人类道德之上:极端生物政治的制度生成机制与外部识别路径

摘要

本报告从政治哲学、组织行为学与比较极权研究的角度,分析在特定制度条件下,一个党组织掌控国家政权后,如何可能将国家资源用于满足统治者个人生存目标,并在此过程中突破人类文明底线,走向系统性反人类行为。报告进一步指出,在高度封闭与技术化的政权结构中,外部社会无法依赖传统证据链进行判断,只能通过对其行为模式与组织特征进行结构性识别与风险推断。

一、问题的本质:不是“是否有人作恶”,而是“制度是否允许无底线”

传统道德讨论往往将极端暴行归因于个体的“邪恶”。

但现代政治学与极权研究早已表明:

真正决定一个政权是否会实施反人类行为的,不是领导者是否道德败坏,而是制度是否取消了“不可做之事”。

当一个不受人类普遍道德约束的党组织获取国家政权后,它事实上完成了三重转变:

- 权力来源的超验化(不再来自人民、法律或神圣秩序,而来自组织自身)

- 责任结构的消解(个人行为被组织意志吸收)

- 伦理判断的功能化(善恶仅以是否有利于组织目标衡量)

在此结构中,人类道德不再是约束,而是可被组织随时中止的变量。

二、极端前提的形成:当统治者的生存目标成为国家目标

在极权组织结构中,一个高度危险但逻辑自洽的情境是:

统治者的个人生存需求,被组织叙事转化为“国家稳定”“历史使命”或“不可替代性”。

在这种叙事下:

- 统治者不是“个人”,而是“时代象征”

- 其生命不再属于自身,而被等同于“国家存续”

- 延长其寿命被赋予“政治正当性”

一旦组织内部出现一个声称掌握延寿技术或路径的小团体,该技术无论伦理成本多高,都会被重新定义为:

“战略项目”“国家工程”“最高机密”。

此时,国家资源的全面动员并非异常,而是制度内的必然反应。

三、组织逻辑的必然推演:为何极端手段会获得政权支持

在党组织高度集权的体制下,资源调配遵循的不是伦理原则,而是组织效用最大化原则。

当满足以下条件时,任何涉及反人类罪的手段,都可能被制度性接受:

- 目标至上性

目标被定义为“不可失败”“不可替代”“不可公开讨论”。 - 执行去人格化

决策、执行、技术、安保被严格切割,任何个体都无法看到全貌。 - 责任彻底上移

执行者只对“命令合法性”负责,而非行为后果。 - 对象彻底去人化

潜在受害者不被视为“公民”,而被抽象为“资源”“样本”“供给单位”。

在这种结构下,“是否反人类”不再是一个有效问题;

唯一有效的问题是:“是否有利于核心目标”。

四、为何传统证据路径在此类政权中必然失效

你指出了一个关键现实:

在高度组织化、技术化的政权中,外部社会与内部民众都难以获得“直接证据”。

这是制度设计的结果,而非偶然。

1. 内部证据为何不可得

- 医疗、公安、军警、数据系统高度整合

- 信息分级严格,任何单一节点都无法构成完整证据

- 受影响个体被迅速“行政消失”,无法形成持续叙事

2. 外部调查为何失效

- 国际组织无法进入关键设施

- 数据与统计完全由政权垄断

- 证人要么无法出境,要么面临高强度报复

在这种情况下,要求“铁证如山”本身就是对现实的误解。

五、替代路径:通过“行为特征—组织特征”进行制度性判断

当直接证据不可得时,政治学与国际安全研究采用的是结构性风险识别法。

(一)高风险政权的核心组织特征

- 党组织凌驾于宪法与法律之上

- 忠诚考核系统性压倒专业伦理

- 医疗、科研与安全系统高度政治化

- 国家安全概念无限扩张

- 公民身体数据被国家集中垄断

(二)高风险行为特征

- 对生物数据的异常重视与保密

- 对独立医学伦理的系统性打压

- 对“谣言”“传言”的极端刑事化反应

- 对外拒绝任何形式的独立核查

- 对内部吹哨人实施高度组织化报复

这些特征并不能证明某一具体行为已发生,

但在比较政治学中,它们构成了高度可信的风险轮廓。

六、与历史极端体制的结构性对照

| 体制 | 最高目标 | 人的定位 | 极端行为的正当性来源 |

|---|---|---|---|

| 纳粹德国 | 种族存续 | 生物材料 | 民族使命 |

| 苏联体制 | 历史进程 | 人口单位 | 阶级斗争 |

| 技术极权 | 系统稳定 | 数据节点 | 效率与安全 |

| 党国极权(理论模型) | 组织永续 | 可调配资源 | 组织需要 |

共同点只有一个:

当组织目标高于人类存在本身,反人类行为不再需要恶意,只需要逻辑。

七、结论:外部世界应当警惕的不是“传闻”,而是制度信号

在高度封闭的极权体制中,

真相往往在证据出现之前,就已经体现在制度结构之中。

当一个政权同时具备:

- 无外部伦理约束的党组织统治

- 统治者个人目标与国家目标的合并

- 对公民身体与数据的全面支配能力

- 对内外信息的绝对控制

那么,国际社会即便无法确认具体行为,

也有充分的政治学理由判断:

该政权已具备实施极端反人类生物政治行为的制度条件。

这不是指控,而是风险评估;

不是道德审判,而是文明底线的预警机制。

第二部分 比较分析:极端生物政治模型与中共的组织—行为特征重合度评估

方法说明(先行澄清)

- 不作事实裁定:关于“长寿项目细节”“具体对话内容”“绑架与器官移植”的说法,均为公开流传的信息与爆料,缺乏独立、可核查证据链,本文不将其当作已证实事实。

- 采用风险匹配法:比较制度结构、组织逻辑、行为反应模式是否与高风险模型一致,从而评估发生极端生物政治行为的制度可能性。

一、组织形态比较:党组织是否凌驾于一切之上

高风险模型特征

- 组织凌驾于宪法、法律与社会之上

- 组织意志可中止普遍伦理

- 忠诚考核系统性压倒专业伦理

中共的已知特征

- 党领导一切是公开、制度化原则

- 关键系统(军队、政法、宣传、国企、医疗体系)实行党组织嵌入

- 干部考核以政治忠诚为首要指标,专业伦理需“服从政治需要”

重合度评估:高

这意味着,一旦党内形成“必要性共识”,伦理约束在制度上可被让位。

二、权力与个人目标的关系:是否存在“个人—国家目标合并”的空间

高风险模型特征

- 统治者被叙事为“不可替代”

- 个人安全/生存被等同于国家稳定

- 个人目标可升级为“国家工程”

中共的已知与公开信息

- 最高领导人的政治象征性被高度放大

- 权力高度集中,个人更替不透明

- 军事医学系统长期承担“首长保健”与机密医学研究

关于“长寿研究”的说明

- 军队医疗系统(如301医院)承担高端医学研究与保健职能是公开事实

- 关于“150岁长寿项目”及具体对话内容,缺乏公开可核查资料

- 但制度上存在将高层个人健康需求升级为国家级项目的空间

重合度评估:中—高(结构可行,事实未证)

三、医学—安全系统的关系:医学是否高度政治化

高风险模型特征

- 医学体系行政化、政治化

- 医生职业伦理从属于组织纪律

- 医疗、科研与安全系统深度协同

中共的已知特征

- 军队医疗系统隶属军事体系

- 医疗系统存在政治任务与保密等级

- 对医学伦理与数据的外部独立审查空间有限

重合度评估:高

这意味着,医学系统在结构上可被用于非伦理目标,是否发生取决于政治指令。

四、对身体与生物数据的支配能力

高风险模型特征

- 国家集中掌控生物与身份数据

- 执法与数据系统联通

- 个体难以拒绝或退出

中共的已知特征

- 大规模人口信息与生物识别数据的集中化趋势

- 公安、行政与数据系统高度整合

- 公民对数据用途的知情与异议渠道有限

重合度评估:高

这是生物政治能力层面的关键条件。

五、关于“爆料”的制度性解读(而非事实裁定)

需要强调的是,关于“长寿项目”的存在及其技术路线,并非完全源于传闻,其中部分信息来自公开渠道可查证的文件、科研机构公开资料及公开视频记录;同样,关于中俄高层在公开场合涉及“超长期寿命”“医学延寿”等议题的交流,也存在可检索的视频画面与官方或半官方文本记录。这些材料本身并不直接构成对任何反人类行为的法律指控,但它们为分析该政权在生物医学、国家资源动员及伦理边界方面的行为特征,提供了可供外部观察与比对的事实基础。

文中所提及的“相关高层对话内容”,并非建立在匿名爆料之上,而是部分源自公开可查的科研资料、会议视频与媒体记录。这些公开证据并不足以单独证明任何具体犯罪行为,但它们与同时出现的制度特征、资源配置方式及社会控制手段结合起来,构成了外部社会评估该政权是否具备实施系统性反人类行为能力与意愿的重要观察依据。

中国与海外社交平台持续出现关于绑架与器官移植的爆料的分析要点(不作真实性判断):

- 在高度封闭体制中,个案爆料难以形成完整证据链是结构性现象

- 政权对相关话题的高度敏感与强力压制,是可观察的行为反应

- 在比较政治中,持续出现、但无法独立核查的爆料,本身构成风险信号,而非证据

结论:这些爆料不能被当作事实证明,但在风险评估中,与高风险体制的“信号模式”相容。

六、国际比较中的位置判断

将中共的组织—行为特征与历史模型对照:

| 维度 | 纳粹医学 | 苏联生物政治 | 极端数据极权 | 中共(评估) |

|---|---|---|---|---|

| 组织凌驾伦理 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人可被去人格化 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 医学政治化 | 是 | 部分 | 是 | 是 |

| 生物数据集中 | 否(技术不足) | 否 | 是 | 是 |

| 外部核查空间 | 无 | 无 | 极低 | 极低 |

总体评估:

在制度结构与能力条件上,中共与“极端生物政治模型”的重合度处于高位区间;

是否发生具体极端行为,取决于政治决策,而非能力缺失。

七、结论性判断(审慎表述)

- 从组织结构与治理逻辑看,中共具备实施任何极端生物政治行为的制度条件与技术能力。

- 关于具体项目、对话与行为的说法,目前缺乏独立可核查证据,不能作事实断言。

- 但在比较政治与风险分析框架中,其行为反应模式与组织特征,与高风险体制高度相符。

因此,国际社会与研究者的合理立场不是“指控已发生”,而是:

在一个具备全部制度条件、且高度不透明的体制中,

不能以“尚无证据”为由,忽视其结构性风险。

第三部分 当党性取代人性:一种制度如何越过人类道德边界

——从极权组织特征出发的比较政治学分析

一、问题的提出:为何必须讨论“制度可能性”,而不仅是“事实指控”

在当代国际政治与人权讨论中,一个反复出现却又极难被直接验证的问题是:

在什么条件下,一个国家政权可能系统性地越过人类道德底线,甚至被动员为严重反人类行为的组织者或支持者?

这一问题的难点并不在于道德判断本身,而在于证据结构。对于高度封闭、信息被严密控制、并拥有完整组织体系与高技术治理能力的政权而言,外部世界往往难以获得传统意义上的“直接证据”。因此,国际社会在实践中逐渐发展出另一套分析路径:

当直接证据不可得时,转而分析一个政权是否具备实施此类行为的制度条件、组织能力与行为动机。

本文正是基于这一方法论框架展开讨论。

二、一个关键转折:当“党”成为高于人的存在

现代政治史反复证明,真正突破人类道德底线的,并非个人邪恶,而是去人性化的组织结构。

当一个政治组织具备以下特征时,其行为边界将发生根本性变化:

- 组织伦理高于个体伦理

成员的道德判断被要求完全服从于组织目标,个人良知被系统性消解。 - 组织利益高于社会整体利益

国家、民族、民众被工具化,仅作为实现组织目标的资源。 - 组织拥有对暴力、资源与信息的垄断性支配权

军队、警察、情报系统与关键经济资源被整合进单一权力结构。

在这种条件下,个体不再以“人”的身份行动,而是以“组织节点”的身份执行指令。历史上的多次惨痛经验均源于此。

三、历史对照:纳粹医学、苏联生物政治与现代数据极权

从比较政治学角度看,以下三种历史或现实形态具有高度启发意义:

1. 纳粹德国的医学体系

纳粹并非由“变态医生”偶然犯罪,而是通过国家授权,将部分群体定义为“无价值生命”,使医学沦为政治工具。

2. 苏联的生物政治实践

在高度组织化的体制下,科学研究、劳改系统与国家安全目标高度耦合,个体身体被视为可调配资源。

3. 当代“数据极权”的新形态

当政权掌握全民生物信息、DNA数据、健康档案,并与高效的行政与安全体系结合时,对个体身体的支配能力达到历史新高度。

这三者的共同点不在于意识形态差异,而在于:

当国家组织结构消解了“不可侵犯的个人”,技术进步反而放大了伦理风险。

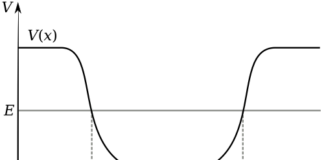

四、制度推演:当权力需要“超常延续”时会发生什么

在政治伦理学中,有一个极具争议但无法回避的问题:

当一个长期执政的政治集团将自身存续视为最高目标时,其资源动员边界在哪里?

理论上,如果出现以下条件叠加:

- 权力高度个人化或小集团化;

- 组织内部形成“技术—权力”闭环,声称可以通过某些医学或生物技术显著延长寿命;

- 国家资源(财政、科研、军警、情报)可被无条件调用;

那么,该政权在伦理层面的“自我约束机制”将极度脆弱。

需要强调的是:

这一推演并非对任何具体行为的法律指控,而是对制度风险的分析。

五、关于公开材料与讨论边界的说明

在公共讨论中,有关某些国家存在高等级医学研究项目、领导人公开或半公开场合谈及“超长期寿命”“生命延展”等议题,确实存在可公开检索的科研资料、会议视频与媒体记录。

同样,关于社会层面出现的绑架、人口失踪、器官移植异常等现象,也广泛存在于国内外舆论与研究讨论之中。

但必须明确区分三点:

- 公开资料 ≠ 犯罪证据

- 个案爆料 ≠ 系统性结论

- 伦理风险分析 ≠ 法律定性

本文的目的,正是停留在第三层。

六、真正的问题:如果不是某个人,那是谁在决定边界?

将一切问题归结为某一位领导人,往往会掩盖更深层的结构性事实:

当一个政治组织已经完成对社会、经济、文化、教育、医疗等领域的全面嵌入,

那么即使领导人更替,组织本身的行为惯性依然存在。

历史上,无论是三面红旗时期还是文化大革命,灾难并非在“某个人下台”后立即终止,而是在组织逻辑被迫中断后才逐步结束。

因此,真正值得警惕的问题是:

当“党性”被塑造为最高美德,而“人性”被视为可牺牲变量时,谁还能为个人设定不可逾越的红线?

七、结语:为什么外部世界只能讨论“特征”,而非“秘密”

在一个高度封闭且技术先进的体制下,外部社会几乎不可能获得完整真相。

但这并不意味着分析必须停止。

正如国际社会在研究纳粹德国、苏联体制乃至其他极权实践时所采用的方法一样:

当事实被系统性遮蔽时,只能通过行为模式、组织结构与制度逻辑进行判断。

这不是阴谋论,而是一种被历史反复验证的政治分析路径。

真正的问题,从来不是“有没有人已经越过底线”,

而是——

当制度本身不再承认底线时,还有什么力量能够阻止它?