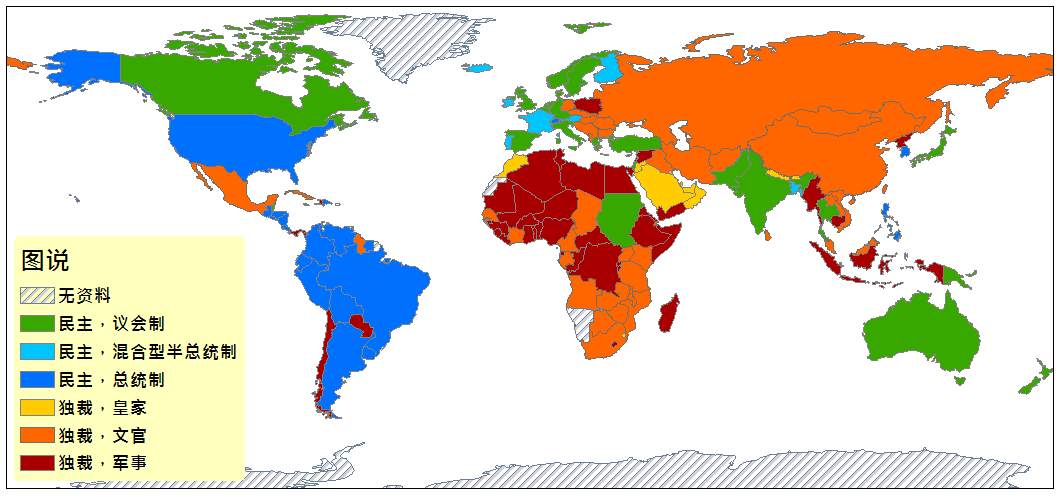

在人类政治制度的讨论中,人们常常习惯于将“民主”视为善,将“独裁”视为恶。表面看,这似乎是常识:一个人的智慧有限,德行也可能出现严重问题,如果把国家的命运交给一个人去拍板,风险无疑极大。而民主的逻辑是“集体智慧”,让更多人参与决策,以此来降低犯错的概率。

然而,这种二分法其实掩盖了一个深层困境:民主与独裁在当今高度复杂的社会中,最终可能走入同一个死胡同。

民主的逻辑困境

民主制度最大的优点在于,民众往往不会做出明显损害自己的决策。比如他们不会轻易投票让自己失去自由、失去生活的保障。这是一种“底线安全”。

但问题在于,当代社会的复杂程度远超前现代。正确的决策往往需要极高的专业性、远见和系统性思维。就像下棋,真正的高手能算出十步甚至更多,而大多数人只能看出两三步。于是,如果所有人平等投票,最后的结果往往是按照“两三步的视野”来决定国家命运。换句话说,民主制度下的决策,常常是“俗手”——不会立即崩盘,但却在高手的博弈中注定落败。

独裁的必然风险

独裁表面上解决了民主的“短视”问题。一个人若有足够的智慧和远见,他可能看得更远,下出好棋。但独裁的最大风险在于,独裁者的错误,必须由整个国家去承担。

一个人再聪明,也会有犯错的时候,更何况德行与权力结合之后,腐败与傲慢几乎不可避免。如果他昏庸,或者他只顾小集团私利,那么他做出的每一次错误决策,都会转化为全民的灾难。

于是,独裁和民主在根本逻辑上,其实都无法保证“正确决策”的稳定性。前者靠运气——独裁者英明则国运昌盛;后者靠概率——大多数人不会自杀,但也难以应对复杂博弈。

共和与君主:另一种维度

事实上,古人对制度的理解并不局限在“民主—独裁”的对立。美国的制度争论就很典型:民主党强调美国是“民主制”,共和党则坚持美国是“共和制”。

民主与独裁,是相对的概念;共和与君主,则是另一组相对概念。

- 共和制强调由一群社会精英共同决策。换句话说,是“高手群体共同下棋”。如果这群人确实具备能力与德行,他们比单个独裁者更稳定,也比全民投票更深远。共和制因此可能更容易走向理性与长远。

- 君主制则更接近独裁,一个人说了算。它可能产生“圣君”,也可能产生“昏君”。从概率上讲,它的风险始终存在。

制度之外:真正的问题

由此我们可以看到,制度设计只能提供一个框架,真正决定国家命运的,依然是人本身的智慧与德行。

- 如果一群掌握决策权的人具备大局观、道德与责任心,那么无论是共和还是民主,都能走向良性。

- 如果掌权者德行败坏,再完美的制度也会被掏空。民主可能被民粹绑架,独裁可能沦为个人私利的工具,共和可能变成少数寡头的利益联盟。

所以,问题的根源不在于“民主还是独裁”,而在于人心、德行与制衡。

结语

民主避免了独裁的极端风险,独裁避免了民主的短视逻辑,而共和制试图在两者之间寻求平衡。但最终,无论制度叫什么名字,若人心败坏,制度必然走向死胡同;若人心向善,任何制度都能发挥光明。

制度是形式,德行才是根本。