1. 中共“服务国家 vs 服务意识形态”的矛盾继续深化

历史经验显示,中共每一次发展壮大,几乎都是在其政策与国家、民族、民众利益相对契合时发生的:

- 建政初期:中共通过土地改革、抗美援朝等行动获得民众支持,契合了国家安全与社会稳定需求。

- 改革开放时期:通过引入市场机制、吸引外资和经济现代化政策,中共满足了民众物质生活改善的需求。

然而,每当中共行为更偏向共产主义意识形态逻辑时,其发展就会受到严重阻碍甚至倒退:

- 大跃进:经济与意识形态高度绑架,导致大规模社会灾难。

- 文革:政治与意识形态的极端化,造成社会秩序和经济结构崩塌。

逻辑延伸:当下中共在强化意识形态统治、强化政治控制的同时,其服务民生和国家发展的能力正在下降,社会矛盾与经济矛盾逐渐累积。

2. 权力高度集中与执行效率下降的悖论

- 中共政治权力高度集中,理论上有利于快速决策,但实际上造成决策与执行脱节。

- 政治优先、技术与专业次之的模式,使各级干部在实际操作中普遍缺乏专业判断能力。

- 历史上,军事、科技、经济领域的失败往往源自政治考量凌驾于专业判断之上。

结论:权力集中在一人或少数集团手中并非治理优势,而是加速制度脆弱性暴露的催化剂。

3. 社会经济矛盾累积的结构性风险

- 房地产与金融泡沫:中共依靠金融手段维持经济增长,但导致中产阶级长期被锁定在债务结构中,形成“被掠夺的财富”。

- 人口结构变化:出生率下降、人口老龄化加速,劳动力红利消失,社会保障压力增大。

- 底层民众焦虑:社会福利与公共资源分配不均,导致民众对制度的信任下降。

延伸:当社会主要矛盾由阶级斗争或意识形态转向经济生存压力和公平正义问题时,中共传统的意识形态工具难以维系统治合法性。

4. 国际环境与制度适应力

- 中共长期依赖外部环境的“和平红利”,但全球战略竞争加剧,美国及西方对中共的遏制不断加强。

- 对外经济依赖度高,但国内政治控制强烈,导致制度弹性下降。

- 制度僵化 + 外部压力 = 解体加速的潜在推手。

5. 未来可能的解体路径

结合历史模式与现实风险,可以概括为三类路径:

- 渐进性内部瓦解:经济危机、民众不满、地方政府失控,导致制度逐步失效。

- 突发性政治危机:权力斗争激化,核心集团失去控制,引发局部政权崩塌。

- 外部冲击叠加:经济制裁、地缘政治冲突等外部因素触发连锁反应,加速解体。

逻辑总结:中共的存续条件,实际上依赖于其意识形态行为与国家民生需求之间的契合程度,一旦失衡,解体只是时间问题。

五四运动后中国青年精神危机与中共早期吸引力分析

一、历史背景:五四运动与精神真空

- 五四运动(1919年)概述

- 五四运动是中国现代史上一次深刻的思想解放运动,其起因包括巴黎和会上中国利益受损、北洋政府腐败以及列强入侵中国的现实。

- 核心结果:青年群体觉醒,大量知识分子开始质疑传统封建文化与陈旧政治制度,同时民族主义情绪高涨,但现实政治无法提供有效救国路径。

- 青年群体的精神危机

- 在五四运动前后,青年知识分子面临“三重压力”:

- 文化压力:儒家伦理被质疑,但传统文化缺乏现实救国方法。

- 政治压力:北洋政府无力维护国家利益,民众失望。

- 社会压力:社会动荡、经济落后,生活改善缓慢。

- 结果:青年迫切需要新的思想体系,既能解释世界运行逻辑,又能提供可操作的行动方案。

- 在五四运动前后,青年知识分子面临“三重压力”:

二、马克思主义的“科学救国”幻象

- 马克思主义的基本吸引力

- 马克思主义提出了历史唯物主义与阶级分析,为青年知识分子提供了“科学解释社会问题”的理论框架。

- 强调科学性与系统性,让青年相信国家问题有规律可循,可以通过“科学方法”解决,而非依赖偶然政治努力或传统道德自觉。

- 救国行动指南的魅力

- 马克思主义提供了具体行动逻辑:阶级斗争、革命实践、群众动员。

- 在中国当时的历史环境中,这些行动方案看似可操作、直接且有效,区别于抽象民族主义口号的空洞。

- 心理机制分析

- 当时青年知识分子加入中共,更多是一种心理和精神需求驱动:

- 他们追求“科学救国”的希望,而非纯粹共产主义理想。

- 中共成为青年精神寄托的“载体”,满足了社会危机中急需信仰与目标的心理需求。

- 当时青年知识分子加入中共,更多是一种心理和精神需求驱动:

三、中共策略性利用精神需求

- 组织与宣传策略

- 利用留学生、报刊、读书会、工人运动网络,迅速接触青年知识分子群体。

- 宣传重点:强调民族独立、社会进步与青年参与的重要性。

- 案例分析

- 李大钊:通过报刊与讲座传播社会主义思想,但重点在于“救国理念”,而非立即推行共产主义制度。

- 陈独秀:倡导青年接受科学与民主思想,强调社会改革与教育启蒙。

- 毛泽东早期实践:组织工人运动与青年社团,建立基层网络,为日后政治实践打基础,但早期吸引力仍以精神诉求为主。

- 核心逻辑

- 中共早期对青年知识分子的吸引力,并非理念本身,而是思想满足了青年急需的精神寄托和社会行动指南。

- 可以说,这是一次“思想与情绪需求匹配”的成功实践。

四、结论与历史启示

- 需求大于理念

- 中共获得青年知识分子支持的关键,并非共产主义政治理念,而是当时社会的新思想需求与精神寄托需求。

- 模式延伸意义

- 中共历史上多次通过契合社会精神需求、提供心理寄托,获得支持,形成“伪装性吸引力”。

- 这种逻辑也说明,中共的早期成长更多依赖社会心理与思想需求的满足,而非制度本身的治理能力或意识形态吸引力。

- 现代视角

- 当代社会若出现类似精神危机或思想空白,任何能够提供“科学化、系统化、行动化”的思想体系,都可能快速获得支持。

- 这也是理解中共历次政治动员与社会支持机制的重要参考。

一、历史背景:抗日战争与民族危机

- 战争环境

- 1937年全面抗战爆发后,中国进入空前的民族危机期。日本占领东部大片国土,国民政府在军事上疲于应付,民众深陷生存困境。

- 社会对国家存亡的恐惧和民族独立的渴望达到顶峰,形成强烈的精神动员需求。

- 中共处境

- 在抗战前,中共势力局限于陕甘宁边区等偏远地区,若继续坚持“保卫苏维埃”,将面临国民党和日军的双重军事压力。

- 此时,单靠意识形态和局部武装斗争,中共很可能被消灭。

二、战略选择:民族统一战线

- 调整战略

- 中共意识到,只有以民族救亡为旗号,参与全国抗战,才能生存并扩张。

- 采取“抗日民族统一战线”政策,与国民党暂时合作,共同抵抗日本侵略。

- 操作逻辑

- 以国家利益为导向:将个人或党派利益置于次要地位,以民族大义作为行动正当性。

- 争取民心:通过宣传抗日和组织民众,中共在敌后根据地建立影响力和民众基础。

- 扩大力量:在抗战旗帜下,中共可以发展游击队、扩大党员规模、渗透乡村基层组织,为未来政治斗争积累资本。

三、民族危机作为扩张动力

- 危机与动员能力

- 民族危机为中共提供了合法性:其抗日行动容易获得民众和国际认同,而非简单的地方武装斗争。

- 危机感强化了政治动员效率,使中共得以在社会广泛传播组织网络。

- 战略成果

- 抗战结束时,中共已从边陲小党发展成有全国影响力的政治军事力量。

- 经验总结:历史显示,中共的扩张往往借助“社会危机—政治动员—力量积累”的路径,而非单纯依靠意识形态的吸引力。

四、理论与历史启示

- 危机驱动逻辑

- 中共早期成长逻辑可以总结为:危机——合法动员——组织扩张。

- 民族危机、社会危机、经济危机都是中共寻求合法扩张的重要契机。

- 现实分析框架

- 当国家或民族面临严重危机时,中共能以民族主义与救国旗号获得合法性和支持,这种机制在历史上反复出现。

- 对研究中共政治动员、社会基础扩张和战略选择,有重要参考价值。

五、结论

- 抗战时期,中共能够避免被国民党与日本夹击消灭,核心在于将行动正当性与民族救亡紧密绑定。

- 民族危机不仅是生存策略,也是中共力量扩张的核心动力。

- 历史表明,中共的扩张成功往往不是依靠意识形态纯粹吸引力,而是抓住社会重大危机,塑造合法性和动员能力。

一、历史背景:内战时期社会矛盾激化

- 国共内战阶段(1945—1949)

- 日本投降后,中国进入政治和军事的双重真空。国民党政府腐败、经济崩溃,民众生计困苦。

- 农村社会存在长期不满:地主占有土地、佃农受剥削,广大农民渴望生存改善与土地自主。

- 社会经济矛盾

- 土地不均和高额地租是农民最大痛点。

- 战乱频繁、税赋沉重,使民众对现存政权失去信任,形成强烈的变革心理。

二、战略手段:土地改革与民心争取

- 土地改革(土改)策略

- 中共通过没收地主土地、分配给无地或少地农民,直接满足了农民的现实需求。

- 土改的宣传强调“为农民谋利益”,让政策在群众中迅速建立认同感和合法性。

- 政治与心理逻辑

- 支持来源:民众支持并非因为共产主义理论,而是政策直接改善了他们的经济利益——“土地优先于意识形态”。

- 社会契约:中共通过土改形成“政治换民心”的策略,让民众在战争中选择支持中共,提供战略纵深。

- 案例分析

- 在华北和东北,土改后农民自发组织地方武装,协助中共军队作战。

- 军事成功与政策成功形成正向循环:政策赢得民心 → 民众协助作战 → 战争胜利 → 政策进一步推广。

三、战争胜利后的统一与民众心理

- 结束乱世的愿望

- 战争多年后,百姓对稳定和秩序的渴望极高。

- 建国初期,中共通过统一全国,实现相对和平和秩序,满足了民众结束战乱、稳定生活的心理需求。

- 合法性基础

- 中共政权合法性并非完全源自共产主义理念,而是建立在经济利益满足 + 社会秩序恢复 + 民众心理认同的基础上。

- 换句话说,政权稳定依赖于实质性政策成果而非抽象意识形态。

四、历史与制度启示

- 群众支持的实质逻辑

- 中共早期民众支持逻辑可以总结为:

- 满足核心物质需求(如土地、粮食)

- 提供心理安全与社会秩序

- 将政策成果与组织形象绑定

- 中共早期民众支持逻辑可以总结为:

- 战略模式总结

- 中共内战与建国阶段的成功,是**“政策满足民生 → 获取民心 → 增强军事与政治优势 → 扩大统治”**的模式。

- 这一模式强调“需求驱动”,而非意识形态驱动。

- 现代视角

- 政治力量要获得广泛民众支持,关键仍在于切实解决民生问题和提供社会安全感。

- 意识形态仅能作为动员工具,而非长期稳定政权的唯一支撑。

五、结论

- 土地改革直接满足了农民最迫切的经济诉求,是中共获得民众支持的核心策略。

- 战争胜利后的统一不仅实现了政治目标,也满足了百姓对秩序与和平的心理需求。

- 这一阶段表明,中共政权扩张成功的根本动力在于危机中的实际政策与民众利益匹配,而非抽象的共产主义理念。

一、历史背景:社会主义实验的启动

- 大跃进(1958—1961)

- 背景:中共在建国初期完成土地改革与国家统一后,面临快速工业化和农业现代化的压力。

- 政策目标:以共产主义理想为纲,追求“全民大炼钢铁”、“农业集体化全面推行”,希望在短期内实现工业与农业的飞跃。

- 文化大革命(1966—1976)

- 背景:中共内部权力斗争加剧,意识形态被提升至政治工具。

- 政策目标:以“共产主义新文化”为纲,打倒传统文化与旧秩序,推进阶级斗争和革命化社会。

二、政策逻辑与实际执行

- 理想与现实脱节

- 大跃进:强调速度和指标,忽视科学管理和经济规律。虚报产量、浮夸风盛行,导致国家粮食调配失衡。

- 文革:鼓励群众斗群众、破“四旧”,破坏教育、科研、行政体系,导致社会秩序崩溃。

- 教条主义的特征

- 政策以抽象理想和意识形态原则为最高指导,而非依据客观经济条件和社会承载力。

- 上级指令凌驾于基层实际,出现了执行效率低下、信息失真、民众被动承受的情况。

三、社会经济与民众影响

- 大跃进的灾难性后果

- 农业集体化与高指标运动导致粮食严重短缺。

- 结果:全国范围的大饥荒,估计造成数千万民众死亡。

- 民众生活与生计受到直接破坏,国家信任危机加深。

- 文化大革命的社会混乱

- 教育系统停滞,科研机构瘫痪,城市和农村社会秩序破坏。

- 精英和知识分子成为斗争对象,社会长期停滞,经济和文化发展倒退。

- 民众心理上出现普遍焦虑和不安全感,社会信任体系崩解。

四、制度与理论启示

- 共产主义教条与实际治理矛盾

- 两次实验表明:以共产主义理想或新文化为纲,忽视现实经济与社会条件,结果必然是灾难。

- 理想主义无法替代制度科学、政策精准和社会管理能力。

- 危机与治理能力

- 极端意识形态推进的政策缺乏弹性,一旦出现偏差,社会后果巨大。

- 实践表明,民众支持和社会稳定需要实际利益改善与秩序保障,而非仅靠抽象理念。

- 现代启示

- 理想和意识形态可以动员社会,但必须与现实条件、民众利益和科学管理结合,否则带来深刻灾难。

- 任何政权或组织若忽视现实与民生,仅靠教条推进政策,都面临极高失败风险。

五、结论

- 大跃进和文革证明,共产主义教条不能成为治理依据。

- 社会治理成功的核心在于现实利益满足 + 社会秩序维持 + 政策科学执行。

- 历史经验显示,意识形态驱动的极端政策,只会带来社会灾难和民众痛苦,而非国家发展或政权巩固。

一、历史背景:改革开放前的困境

- 社会与经济环境

- 文革结束后,中国社会普遍疲惫,经济停滞、人民生活水平低下。

- 社会秩序恢复的需求迫切,同时民众对政策实效与生活改善的关注超过了意识形态认同。

- 政治危机

- 中共在文革中造成的社会混乱和经济损失,使其政治合法性受损。

- 党内高层需要寻找新的治理逻辑,以恢复社会信任并稳固政权。

二、战略选择:务实救国

- 邓小平的务实理念

- 核心口号:“不争论”,“发展才是硬道理”。

- 核心逻辑:意识形态不再是社会动员和政策正当性的首要依据,实效与经济发展成为核心目标。

- 市场化改革与政策手段

- 农村改革:家庭联产承包责任制,使农民直接受益,解决温饱问题。

- 城市经济改革:引入市场机制,允许私营经济和外资参与,刺激生产力发展。

- 政策原则:循序渐进、试点先行、稳中求变,避免意识形态对经济决策的过度干预。

三、民众利益与合法性重建

- 满足民生与致富需求

- 改革开放直接改善民众生活:粮食自给、收入增加、商品丰富。

- 民众支持不再来源于共产主义理念,而是现实利益与生活改善。

- 新的合法性基础

- 中共通过经济发展和民生改善获得政治合法性:

- 经济正效应 → 民众认同 → 政权稳固

- 与早期意识形态驱动形成对比:合法性来源由“教条或理想”转向“务实成果”。

- 中共通过经济发展和民生改善获得政治合法性:

四、意识形态与现实的张力

- 背离共产主义而生

- 市场化改革与私有经济发展,本质上偏离了传统共产主义理念。

- 中共为了生存和发展,选择了务实政策优先于意识形态的策略。

- 制度启示

- 政权合法性与社会支持并不依赖抽象理想,而在于实际政策效果。

- 意识形态可以作为动员工具,但长期稳定的治理必须以民众利益和经济发展为核心。

五、历史启示与现代视角

- 民生导向的政策逻辑

- 政权在面对危机或合法性下降时,通过务实、民生导向的政策能够快速恢复民众支持。

- 经济发展与生活改善是政治合法性的重要来源。

- 意识形态的工具性

- 改革开放显示,意识形态可以灵活运用:当与现实利益发生冲突时,必须妥善调整,否则将损害政权稳定。

- 总结

- 中共改革开放的成功不是共产主义理念本身,而是对民众需求的回应与务实施策。

- “背离共产主义而生”的表述强调,政治生存往往依赖于政策效果而非教条。

一、历史背景:经济与社会压力

- 经济环境

- 习近平时期,中国经济进入中高速增长后期,面临结构性下行压力:房地产泡沫、人口老龄化、创新能力不足、民营经济受压。

- 国际环境复杂:中美对抗加剧,全球供应链重组,外部投资和出口压力上升。

- 社会环境

- 城乡差距、青年就业压力、公共服务不足等问题突出。

- 民众对稳定生活和经济改善的期待高于意识形态认同。

二、政策导向:回归意识形态教条

- 强调党领导一切

- 强调中共在国家政治、经济、社会各层面的绝对主导权。

- 政策决策和资源分配高度集中,忽略市场机制和地方自主性。

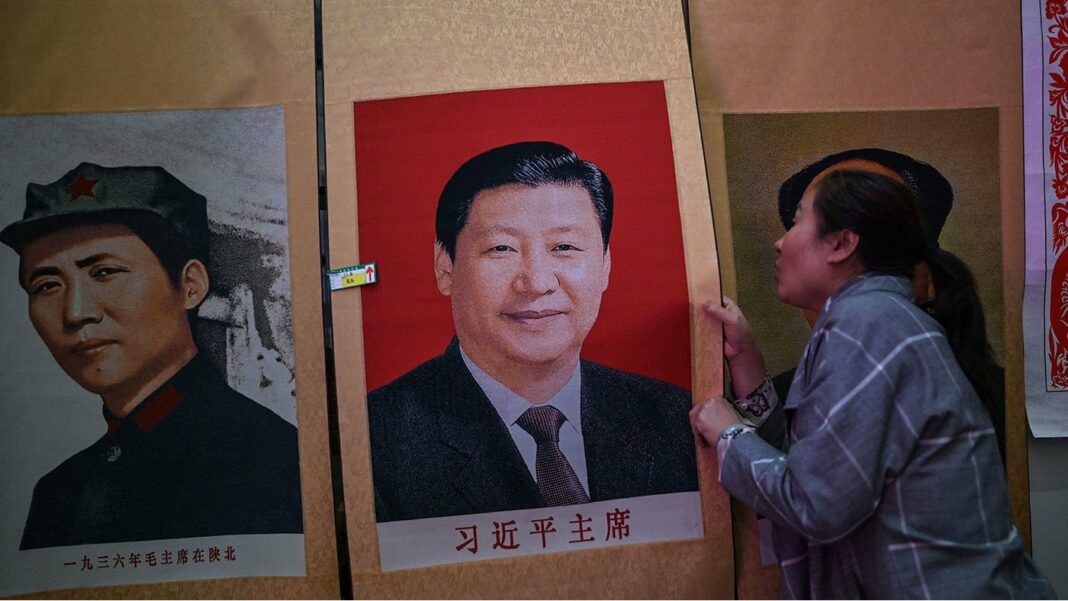

- 强化红色基因与意识形态宣传

- 重提“毛思想”“红色江山”“意识形态教育”,强调党性教育和政治忠诚。

- 在教育、媒体、社会治理上强化政治正确性,而经济政策和民生改善成为次要目标。

三、经济与社会后果

- 经济影响

- 高度政治化导致决策缺乏市场敏感性,投资效率下降。

- 民营企业受限、创新受抑制,经济活力减弱。

- 外部经济合作受限,国际孤立加剧。

- 社会影响

- 民生问题未得到有效解决,社会紧张感上升。

- 高度意识形态驱动的治理模式压制社会多样性和表达空间,加剧民众焦虑。

- 国际环境

- 对外政策与意识形态结合,导致国际关系紧张、经济制裁和外资流入减少。

- 外部孤立进一步限制经济与社会发展空间。

四、历史逻辑与制度启示

- 历史验证

- 回归教条与偏离民众和国家实际需求的模式,与大跃进、文革等历史事件逻辑一致。

- 历史经验显示:忽视经济发展与民生改善,过度强调意识形态和政治忠诚,必然导致社会紧张、经济下行甚至政权合法性受损。

- 合法性与政策匹配

- 国家稳定与政权合法性依赖于政策与民众需求匹配。

- 回归教条意味着合法性基础从“民众利益 + 社会发展”转向“意识形态正确”,风险显著。

- 制度启示

- 历史周期规律显示:意识形态驱动的极端政策容易掩盖经济和民生问题,但最终会因实际利益受损而产生社会反弹。

- 长期政权稳固必须建立在满足民生、保持经济活力、维护社会秩序的基础上,而非仅靠政治教条。

五、结论

- 习近平时期的“回归教条”显示,中共再次偏离了民众需求与国家发展逻辑。

- 历史经验表明,过度强调意识形态、忽视经济和民生,必然带来国际孤立、经济危机和社会紧张。

- 这一阶段验证了中共历史规律:政权生存依赖于政策满足民众需求,而非纯粹教条意识形态。

中共扩张与合法性演变总结

概述

中共从成立至今,其扩张与政权稳固逻辑呈现出明显的历史阶段性特征。每一阶段的核心驱动力均与社会危机、民众需求和政策执行能力紧密相关,而非单纯的意识形态吸引力。本文按时间顺序分析中共从“五四运动”到习近平时期的扩张与合法性演变,揭示其规律与历史启示。

一、五四运动后:精神支柱阶段

历史背景

- 五四运动(1919)引发青年思想觉醒,民族危机和社会动荡加剧了青年精神焦虑。

- 传统文化与旧秩序无法满足青年需求,形成精神真空。

中共吸引力逻辑

- 马克思主义提供“科学救国”的理论框架,但青年关注的是实际行动和民族振兴的可能性。

- 中共利用留学生、报刊、讲座、工人运动网络,成为青年精神寄托的载体。

核心结论

- 知识分子支持中共,不是因为共产主义理念本身,而是因为中共满足了他们对新思想和行动方案的迫切需求。

二、抗战时期:民族救亡阶段

历史背景

- 1937年全面抗战爆发,日本侵略、国民党战力不足,国家危机加剧。

- 中共在边区有限力量面临国民党和日军夹击威胁。

战略选择

- 实行“抗日民族统一战线”,暂时与国民党合作,以民族大义正当化军事和组织扩张。

- 建立敌后根据地,发展游击队和基层组织,争取民心。

核心结论

- 民族危机成为中共扩张的核心动力。

- 政治合法性依赖于民族救亡旗号,而非意识形态教条。

三、内战与建国阶段:民心争取

历史背景

- 内战时期,农民长期受地主剥削,民众生活困苦。

政策与战略

- 土地改革(分田到户)直接满足农民最迫切的物质需求。

- 战争胜利后的统一满足了民众结束乱世、恢复秩序的心理期待。

核心结论

- 民众支持来源于政策效果与实际利益,而非共产主义理念。

- “政策换民心”成为中共内战时期胜利的重要逻辑。

四、社会主义实验:理想主义教条的失败

大跃进(1958—1961)与文革(1966—1976)

- 以共产主义理想和新文化为纲,追求快速工业化或社会革命。

- 忽视经济规律和社会承载力,造成大规模饥荒、社会混乱和教育科研瘫痪。

核心结论

- 共产主义教条脱离现实治理能力,带来灾难。

- 历史显示,政策必须以现实利益和社会秩序为基础,而非抽象理想。

五、改革开放:务实救国阶段

历史背景

- 文革结束后,经济停滞、民生困苦,社会亟需稳定和发展。

政策策略

- 邓小平提出“不争论”“发展才是硬道理”,实行市场化改革。

- 农村改革、城市经济市场化、吸引外资和私营经济发展,直接改善民众生活。

核心结论

- 中共获得新合法性来自民生改善与经济发展,而非共产主义理念。

- 政权稳定依赖务实政策而非教条意识形态,“背离共产主义而生”。

六、习近平时期:回归教条

政策导向

- 强调“党领导一切”“红色基因”,强化意识形态教育与政治忠诚。

- 忽视经济下行、民生困境与社会压力。

后果

- 国际孤立加剧,民营经济受压,社会紧张,经济活力下降。

- 历史规律再次显现:偏离国家与人民需求,必然带来危机和合法性下降。

核心结论

- 过度回归教条重复了历史的逻辑,表明意识形态不能替代现实政策与民生保障。

七、历史规律与制度启示

- 民众需求优先

- 政权合法性与社会支持取决于满足民众切实利益和安全感,而非教条意识形态。

- 危机驱动与政策匹配

- 中共扩张历史显示:“危机—政策满足—民众支持—力量扩张”是核心模式。

- 意识形态的工具性

- 意识形态可用于动员和凝聚力量,但必须与现实政策结合,否则带来灾难性后果。

- 现代启示

- 政策科学、务实治理和民生改善是政权稳固的核心。

- 历史表明,偏离实际需求、过度教条化,长期看必然导致经济下行、社会紧张和国际孤立。

八、图表与案例(可选)

| 阶段 | 核心驱动力 | 政策手段 | 民众支持来源 | 历史教训 |

|---|---|---|---|---|

| 五四精神支柱 | 精神需求 | 思想传播、报刊、讲座 | 新思想与行动方案 | 知识分子支持源于需求,而非理念 |

| 抗战民族救亡 | 民族危机 | 统一战线、敌后根据地 | 民族大义、救亡行动 | 危机为扩张提供合法性 |

| 内战建国 | 民生需求 | 土地改革、统一秩序 | 实际利益、结束乱世 | 政策换民心 |

| 社会主义实验 | 理想主义 | 大跃进、文革 | 暴力与动员 | 脱离现实必然灾难 |

| 改革开放 | 实际发展 | 市场化改革、民生改善 | 经济利益 | 务实政策恢复合法性 |

| 习近平时期 | 教条回归 | 红色基因、党领导一切 | 民生未满足 | 忽视现实带来危机 |