(历史参照 × 增长理论 × 情景推演)

一、历史参照:可复制的“追赶路径”

你的四点直觉与经济史相吻合:当制度摩擦被压低、产权与预期稳定、外向型产业政策与教育投资同步展开时,东亚经济体往往呈现“高增长—高储蓄—高升级”的正反馈。

- 民国“黄金十年”(约1928–1937)

在尚未完全统一、军阀割据阴影未散之时,中国沿江沿海已出现显著产业化(纺织、航运、金融、都市基础设施)和现代财政/法制雏形。启示:即便在不完美的政治条件下,只要市场打开、法制和金融有所成形,增长也会出现。 - 日本在满洲的重工与基础设施集成(1930s)

虽有殖民背景与强制色彩,但在二十年内完成钢铁、化工、轨道、港口和电力一体化配置,显示出以基础设施为先、产业链成组推进的规模经济威力。启示:大市场 + 重资产网络化 = 单位成本快速下降。 - 日韩台的“制度化追赶”

共同配方:- 明确产权与法律预期(含土地、知识产权、外资权益);

- 以出口为锚的产业政策(从代工→配套→自有品牌/技术);

- 高等教育+技职体系同步扩张;

- 金融服务于制造业升级(长期资本 + 技术导向信贷);

- 行政简政与廉政,把“可预期”当作最大公共品。

经验显示:当治理将“交易成本”压低到足够阈值,东亚社会的高信任/高教育/勤劳规范会把比较优势迅速转化为规模优势。

二、底层逻辑:单一超大市场 × 儒家文化的“低交易成本”红利

- 同文、同种、同一政体、同一市场意味着:

- 语言/标准/司法裁判的统一 → 跨省商业协作成本远低于多语言多法域经济体;

- 超大规模需求为规模经济、网络效应提供天然土壤(电商、支付、供应链金融、云与AI训练数据);

- 若把政策不确定性与行政寻租从链条上剔除,中国理论上的“有效规模效应”应全球第一梯队。

- 儒家文化与广义交易成本

东亚“规则+名誉”的混合治理在契约执行、守时守约、教育投入上表现稳定性;当制度给出可预期回报时,社会会把高储蓄、高人力资本迅速转成投资与技术吸收。

含义:若将“制度噪音”降至日韩台标准,中国的单位交易成本(税外负担、审批等待、灰色合规)可显著下降,资本回报期缩短,投资/消费双端都会抬升。

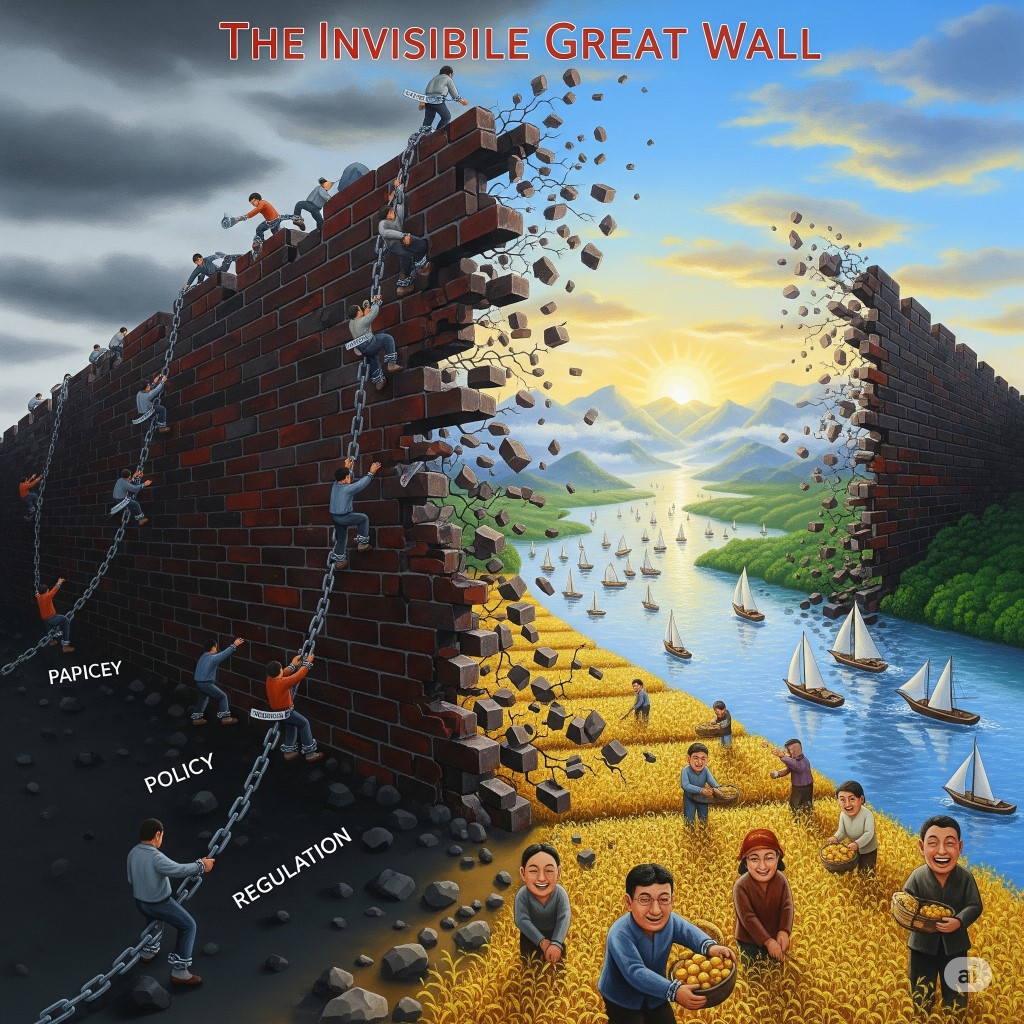

三、后中共时代:制度校准的“加速器”

把“去政治化的市场秩序”视为变量,按可操作的改革顺序来想象:

- 确权与法治:土地/房产/企业产权清晰,司法独立与可执行;

- 财政与央地关系:以规则约束地方举债与土地财政,建立税制中性与转移支付硬约束;

- 要素自由流动:户籍/社保全国并轨,劳动力与资本真正“全国可达”;

- 国企与竞争政策:竞争性行业充分市场化、破除行政壁垒与隐性补贴,公平竞争审查常态化;

- 金融“脱行政化”:以信息披露与破产法替代“窗口指导”,让资本真正按风险定价;

- 贸易与科技开放:以高标准规则(CPTPP/数字贸易协定等)倒逼国内改革,并用法治保障跨国企业与科研合作。

如果上述“制度减噪”到位,中国的“规模—学习—技术扩散”机制会被二次点火。

四、量化情景:以东亚赶超速度为参照(区间推演)

我们用极简增长框架(资本深度 + 人力资本 + TFP)做区间而非点预测(避免虚假精确)。基线假设:

- 劳动年龄人口缓慢下降,但人力资本/自动化/AI部分抵消;

- 投资率较高,但回归“有效投资”;

- TFP(全要素生产率)在制度减噪后回升到东亚追赶期中位水平。

对标历史年均实质增速(大致区间):

- 日本(1955–1973):8–10%

- 韩国(1965–1990):7–9%

- 台湾(1965–1990):7–9%

- 新加坡(1965–1990):7–9%

据此构造三种情景(以“制度校准”力度排序),并关注**人均GDP(PPP)**的相对赶超:

| 情景 | 制度校准 | 年均增速(10年窗口) | 人均GDP(PPP)对标 | 20年后可能位置(区间) |

|---|---|---|---|---|

| A 高改革 | 强确权+强法治+高标准开放 | 6–7% | 追至/接近韩国、台湾现今层级 | 人均PPP达4.5–5.5万美元区间 |

| B 中改革 | 产权与金融部分到位 | 4.5–5.5% | 逼近南欧/东欧先进组 | 人均PPP达3.5–4.5万美元区间 |

| C 低改革 | 局部改良、路径依赖犹存 | 3–4% | 维持中等收入上沿 | 人均PPP达2.8–3.5万美元区间 |

解读:在A情景下,依靠超大单一市场和产业深度,中国完全具备在两代人内把人均生活水平推至当代发达经济体中位数以上的可行性;B情景仍能保证显著的“稳健富裕化”;C情景则难以跳出“中等收入陷阱”。

五、结构升级的路线图(以日韩台经验为纲)

- 制造业:由“规模+成本”转向“规模+技术密度”(高端装备、材料、汽车与电动化、半导体装备与工艺配套、生物制造)。

- 服务业:放宽准入与竞争政策,释放医疗、教育、养老、专业服务、云与SaaS的全要素生产率。

- 数字与AI:统一数据要素确权与跨省/跨境流通规则,形成数据—算力—产业—治理闭环。

- 绿色转型:用显性碳价 + 透明补贴代替行政配额,推动储能、氢能、CCUS与电网数字化。

- 城市化2.0:以“人随社保走”的全国并轨驱动三四线城市的服务业与中小企业生态,内需由“地产金融”转向“人力资本+公共服务”。

六、关键风险与应对

- 人口与债务拖累:以生产率与更长工作年限对冲;养老金与地方债务采用透明重组与硬约束;

- 地缘与外需波动:以制度可信度换取规则型开放通道;用多元化市场(亚洲、欧洲、全球南方)降低单点风险;

- 利益格局阻力:以可预期的“时间表+路线图+法治化补偿”推动改革红利的广泛分配,稳住政治与社会预期。

七、结论:东亚方程式 + 中国规模 = “本可更好”

历史与理论共同指向:只要把制度噪音降到日韩台那样的阈值,中国的文化—教育—勤劳规范与超大市场,将把比较优势迅速转换为技术与品牌优势。

- 从成功经验看:民国十年已显增长潜力,日韩台的后发追赶可复制;

- 从经济逻辑看:统一大市场 + 低交易成本文化 + 高人力资本,是全球最强的增长“底座”;

- 因此,在没有中共式的政治噪音与寻租束缚后,中国完全具备在20–30年内把人均生活水平推至发达经济体中位—上位区间的可行性,并在若干产业带上进入全球技术前沿。

最朴素的判断:当规则可预期、产权可依赖、政策不“摇摆”,中国会把“规模经济”升级为“制度红利 + 技术红利”的组合,增长不止是更快,而是更“好”。